鈴木 亮平

最新記事 by 鈴木 亮平 (全て見る)

- 創業9年目、無垢フローリング専門店・アンドウッド。定番から異端まで、新たな4種のフローリング。 - 2026年2月4日

- 【SUITE HOMES】SE構法で叶えた、22坪の敷地に立つ3階建てガレージハウス - 2025年10月3日

- 【オーガニックスタジオ新潟】木のマンションリノベ第2弾は、音・質感・空調にこだわった上質空間 - 2025年9月26日

新潟県内の住宅業界関係者が集まるコミュニティ「住学(すがく)」では、2カ月に1回のペースで会合が開かれ、さまざまな知識の共有や業界関係者同士のコラボレーションが行われています。

また「番外編」と呼ばれる小規模で単発の会合も開かれており、今回は株式会社アオキ住建・長岡営業所の渋谷拓矢さんが企画した「空調座談会」というイベント(2025年7月9日・新潟市内で開催)に参加しました。

高断熱住宅を手掛ける住宅業界のプロたちが「冬の暖房計画より難しい」という夏の冷房計画。その知見を共有する目的で本イベントが開催されました。

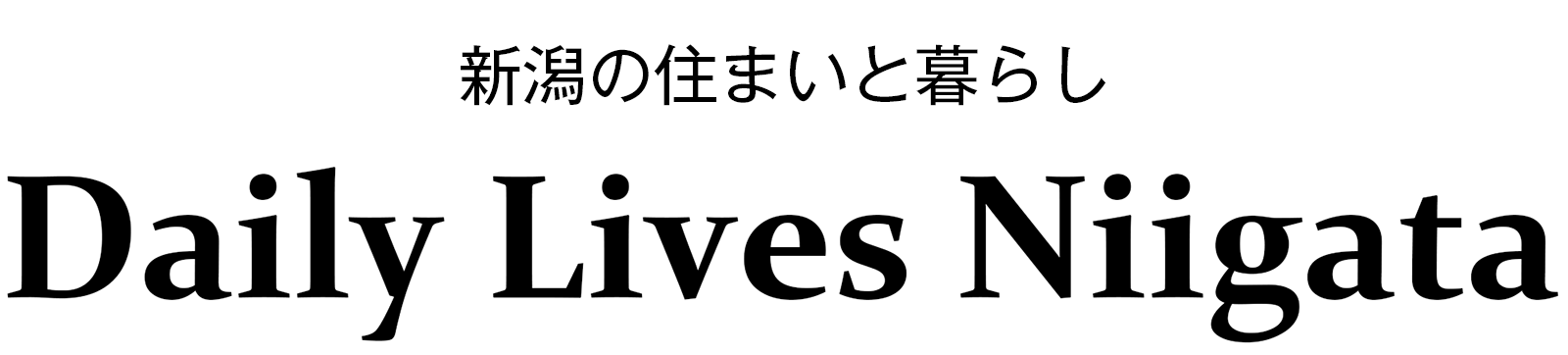

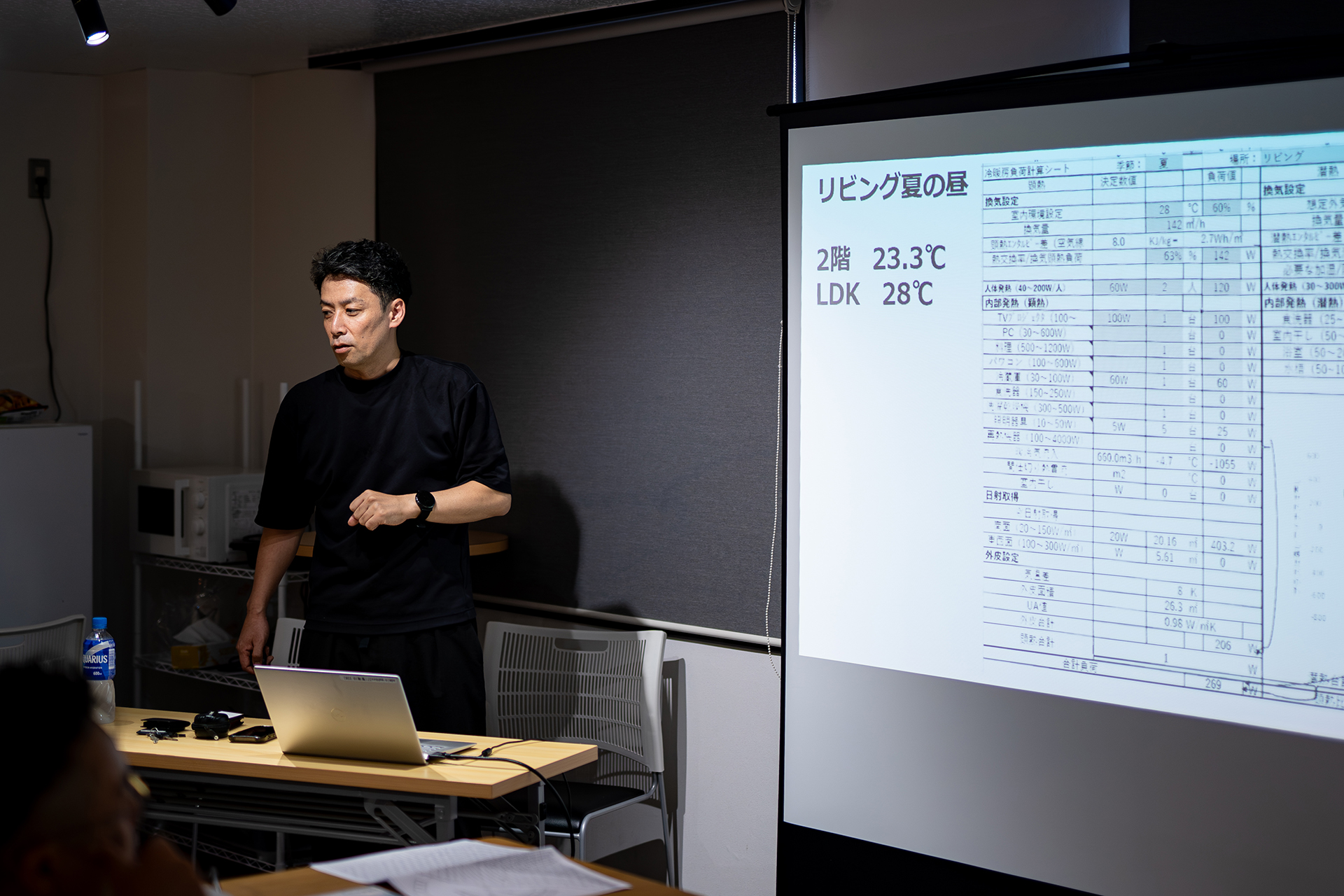

当日は前半で、株式会社オリズム代表の錦織修さんによる空調計画の基礎講座を実施。後半では、新潟県内の住宅業界の実務者6人による、空調計画の工夫や考え方の報告会を開催。

本記事ではイベント前半の錦織修さんの講座をご紹介します。

エアコンの「畳数」は1965年の住宅性能基準で設定されている

今日はこの後、みなさんが冷房計画の実践の話をされると思いますが、「うまくいかなかった」という話が出た時にベースとなる知識を持たれていると共通言語で話せると思いますので、今日はその基本となる部分の話をしていこうかなと思います。

まず最初にエアコンの話をします。

エアコンには「8畳用」とか畳数表示がされていますが、これは1965年の住宅性能を基準として設定されたものです。

あと、「省エネエアコン」というものを選ばれる方が多いと思いますが、エアコンは高性能住宅を想定して設計されていないんですね。

昭和55年(1980年)の断熱基準の住宅を想定しているんです。

みなさんは住宅の断熱性能を良くして、冷暖房エネルギーをあまり使わなくて済む家づくりをされていますから、住宅のつくり手と家電メーカー側で乖離があるのが実情です。

なので、高断熱住宅の場合は、省エネ性能が高いエアコンを使ったからといって、より省エネにはならない可能性があります。

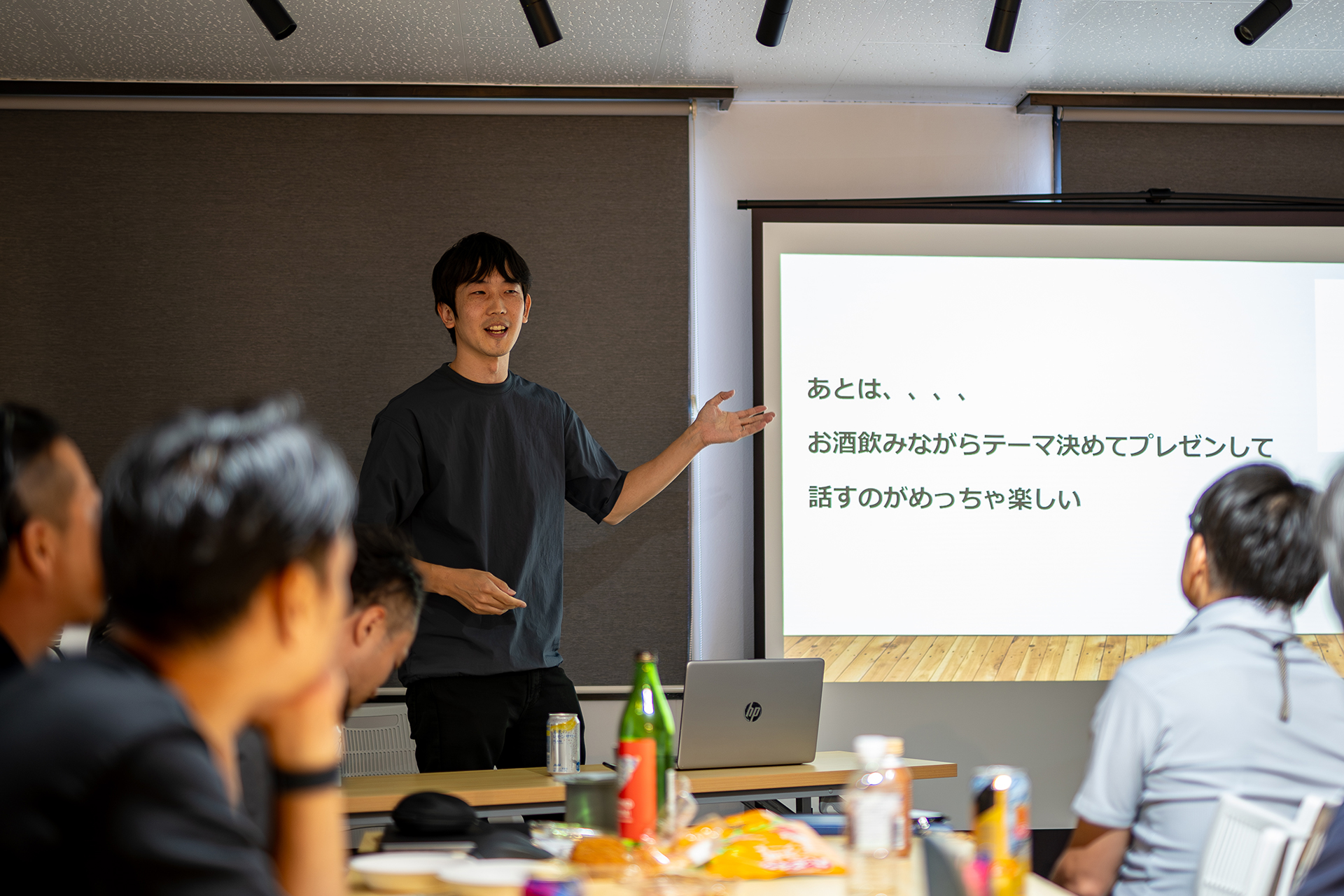

エアコンのヒートポンプによる冷房の仕組み

では次に、エアコンの熱はどうやって作られているか?ですが、これは「ヒートポンプ」で作られています。

ヒートポンプは、エアコン内部に入っているガスをコンプレッサーで圧縮する仕組みです。

気体というのは圧縮すると温度が上がりますので、例えば外気温が40℃だとしても、圧縮して80℃に上がったガスを外気で冷やすと40℃に下がるんですね。

そのガスを減圧してあげるとさらに熱が下がり15℃とかになるので、それで空気を冷やして室内機で出すというのがエアコンのヒートポンプを使った冷房の仕組みです。

エアコンは電子レンジのようには出力設定ができない

ところで、夏にエアコンの利きが悪いということがあります。

その時にエアコンの測定をせず、エアコンをより大きいものに買い替えても意味がないことが多いです。

逆に効率が悪くなって電気代が上がったり、負荷が足りず動かなくなるということがあります。

電子レンジだったら例えば「600Wで5分温める」という設定ができますが、エアコンは「2kWで動かしましょう」ということができないんですね。

風量と温度の設定くらいしかできません。あとはエアコンが考えて動かす仕組みだからです。

全館空調はお風呂の湯温をイメージして理解する

今の話に関連して、全館空調のお話をしますね。

今日ここに来られている方の中には全館空調の住宅を設計されている方が多いと思います。エアコン1台か2台で家全体を空調する考え方ですね。

その全館空調がうまくいかないケースってどういうことかというと、冷暖気が十分に送られていないことが原因なんです。

夏で言うと冷房で冷やした空気がちゃんと送られていないことが原因で、エアコンの能力が足りなくてうまくいかないというケースはあまりありません。

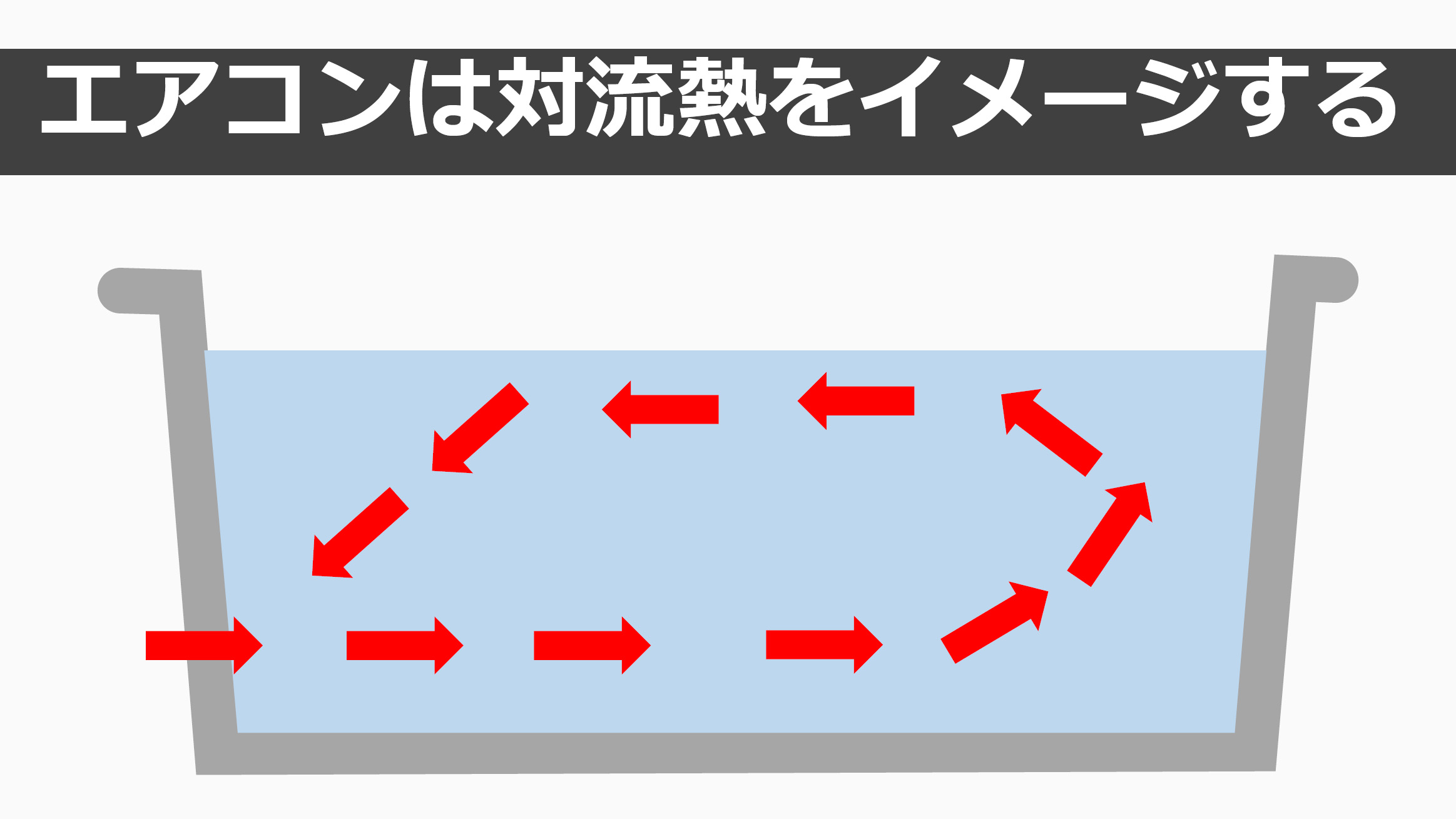

イメージがしやすいようにお風呂の絵をお見せします。

お風呂の場合は水が対流熱なんですね。温められた水がグルグル回りながら温度が上がっていくという感じです。これがエアコンの場合は空気が対流熱になります。

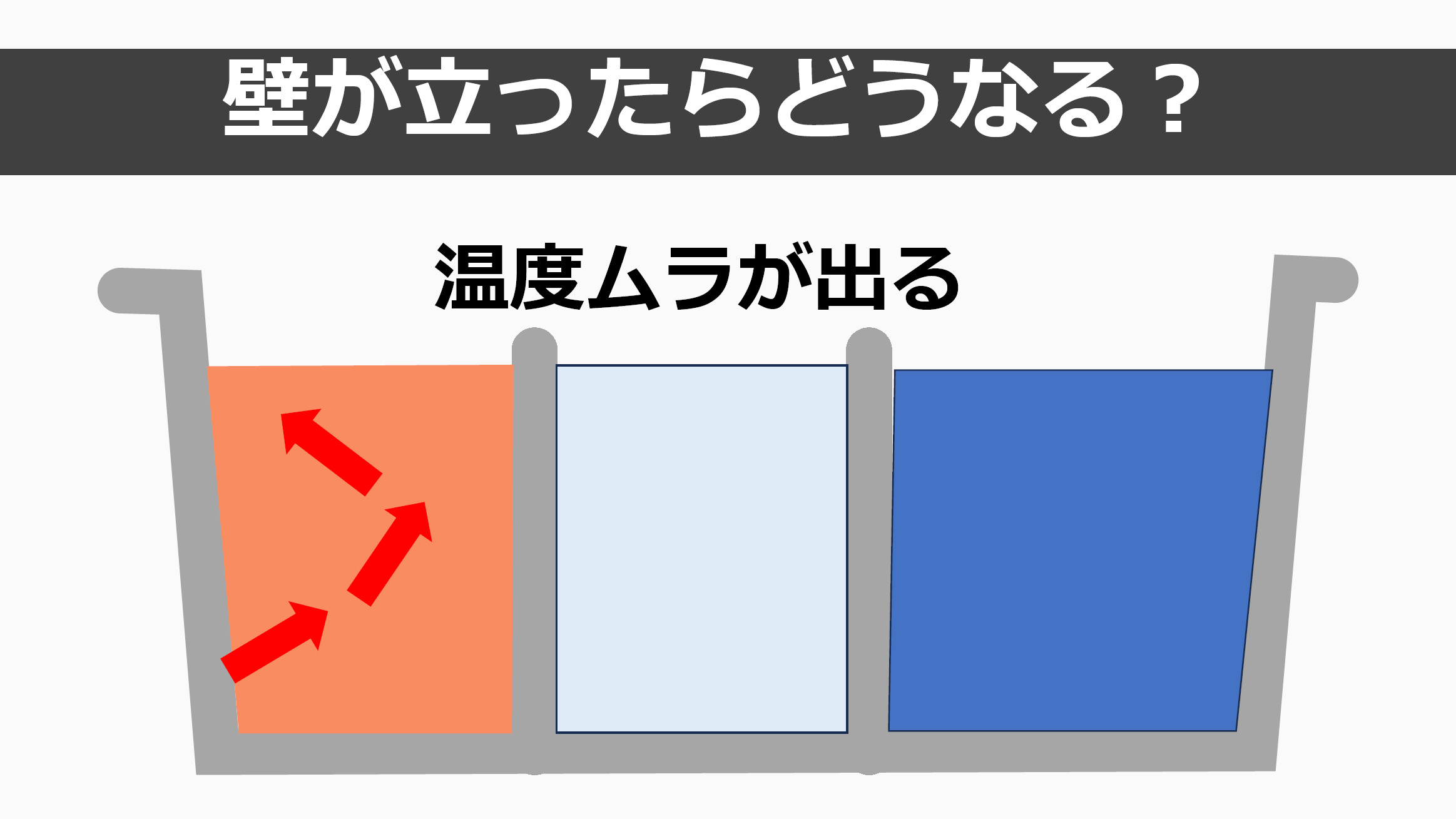

このお風呂の中に衝立(ついたて)が立ったらどうでしょうか?

こうすると右側の方は温かくならないですよね。

空気も同じです。家の中に間仕切りがあると空気が移動しないので涼しくならない。そうすると温度ムラが出ます。

なのでエアコンの能力よりも、つくった冷暖気をどれだけ効率よく家じゅうに回してあげるかということが大事になります。

そこでよく聞かれるのが、「100㎥のファンを付けたら空調うまくいきますかね?」といったご相談です。

でもここで大事なのは、何㎥のファンを付けるかではなくて、何℃で湿度何%の空気を何㎥送れば、部屋が何℃で湿度何%になるのかという仮説を立てることです。

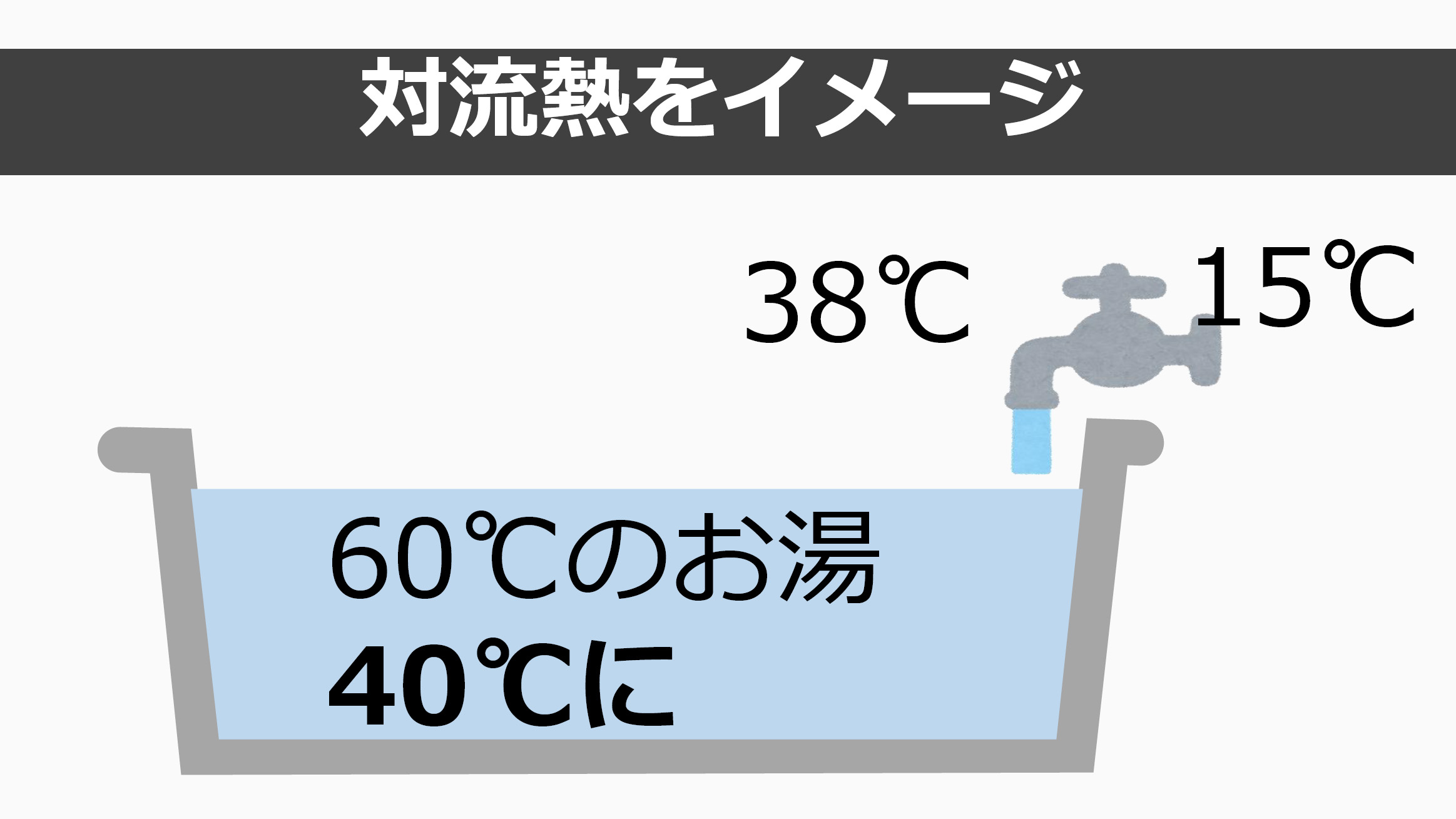

分かりやすいようにまたお風呂でお話します。

例えば60℃のお湯が入ったお風呂を40℃に下げる時に、15℃の水を入れるという場合ですと、どれくらい入れたらいいかなんとなくイメージが湧きますよね。

でもこれが38℃のお湯を入れるという場合だったら、かなりの量を入れないといけない。

空調も同じで、エアコンから出ている空気そのものは15℃とか16℃とか冷たい空気がいっぱい出てるんです。でもこの部屋に入った瞬間に26℃くらいになるんですよね。

26℃くらいの空気を隣の35℃の部屋にどれだけ送ったらいいかというと、かなり送らないとダメだよね、という話になります。

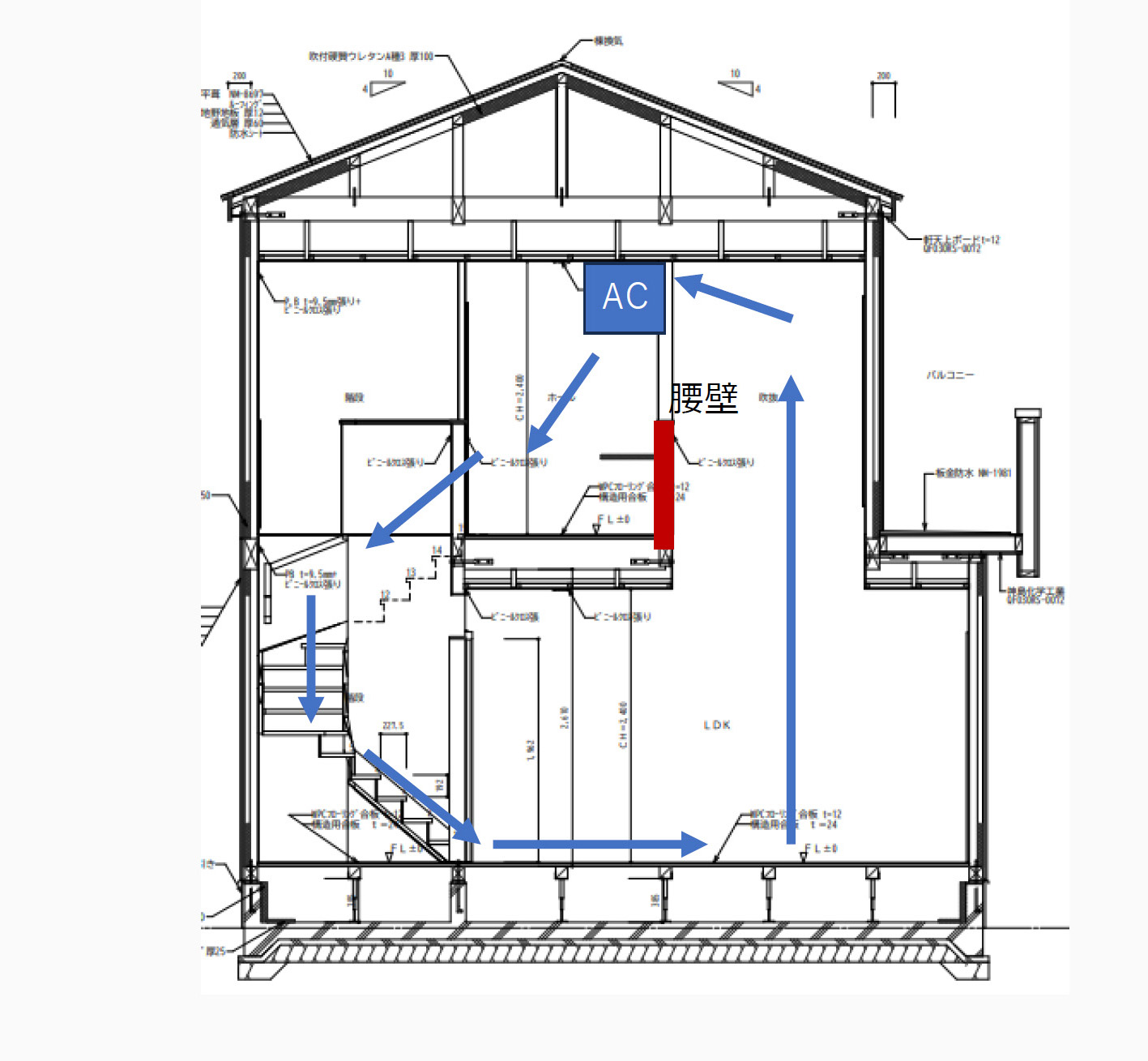

下の図面のように2階にエアコンを付けた時、どれくらいの空気が動いているのかを計算していくと、2階を23.3℃にしないと1階が28℃にならないということが分かります。

となると、風量を増やすか2階の温度を下げる必要があります。

吹き抜けや開けたドアを移動する空気の量をイメージ

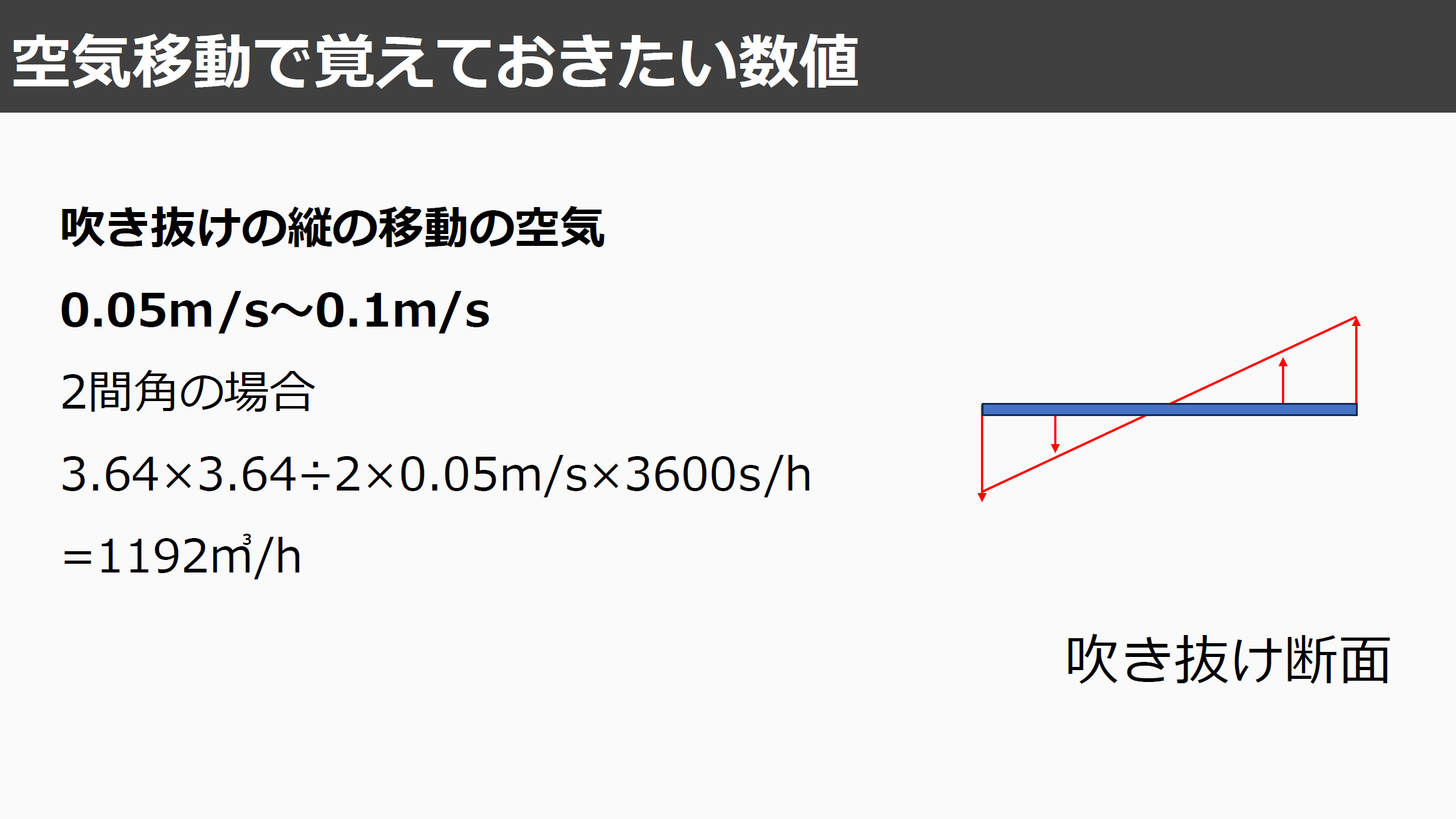

ここで、空気の移動で覚えておきたい数値がいくつかあるのでご紹介しますね。

まず吹き抜けはけっこう空気が動きます。

どれくらい動くかというと、0.05m/s~0.1m/s。1秒間に5~10cmですので、ほとんど風を感じないくらいの速さですね。

でも、この吹き抜けが2間角(8畳)の場合だと、1時間当たり1192㎥動いているんです。

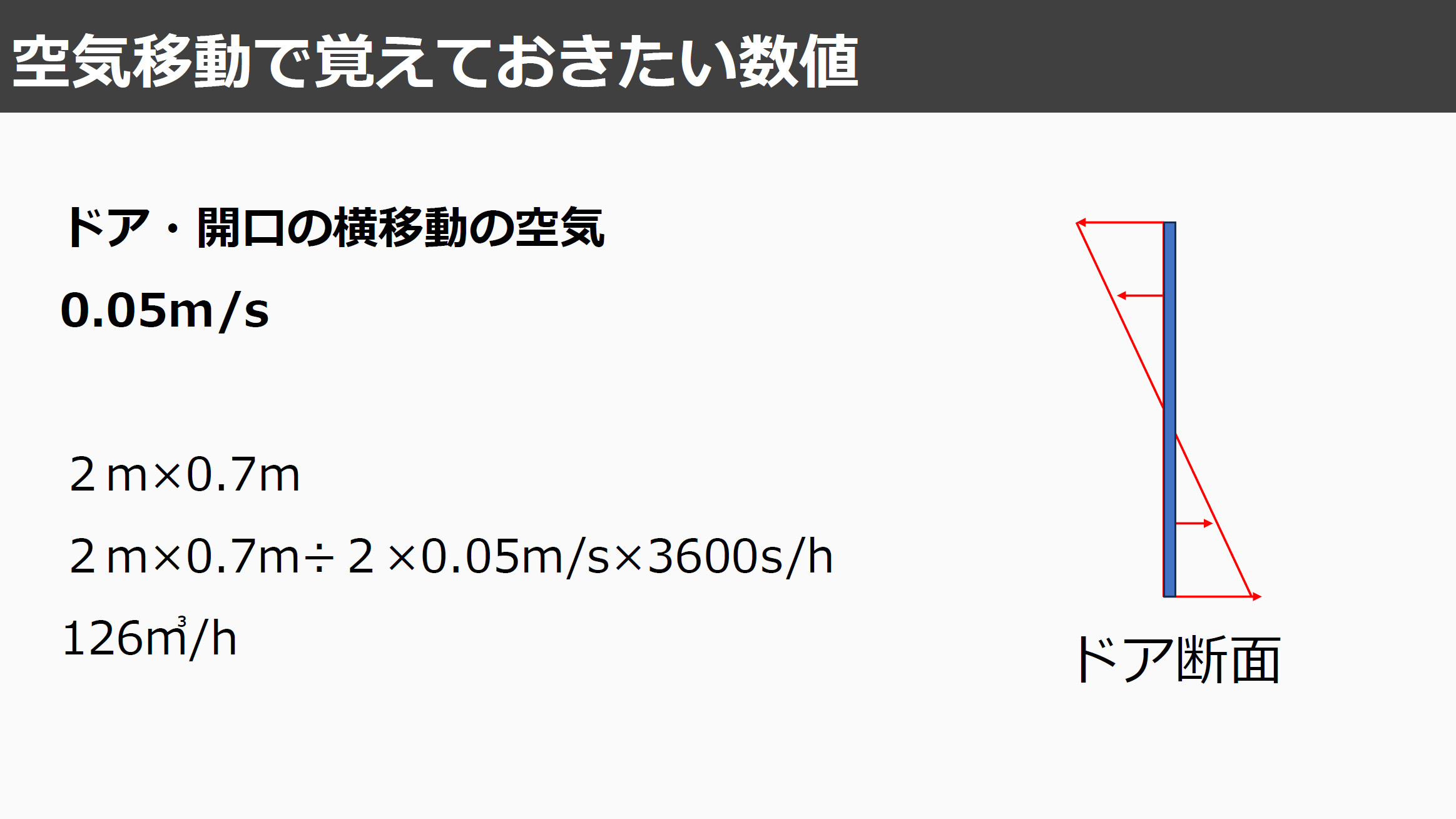

次にドア。

ドアを開けた時に空気が移動するスピードも吹き抜けと同じように0.05m/sくらいですね。

高さ2m、幅70cmくらいのドアを開けておくと、1時間で126㎥動きます。

顕熱と潜熱を知る

次にUA値だけでは空調計画は難しいという話を共有していきたいと思います。

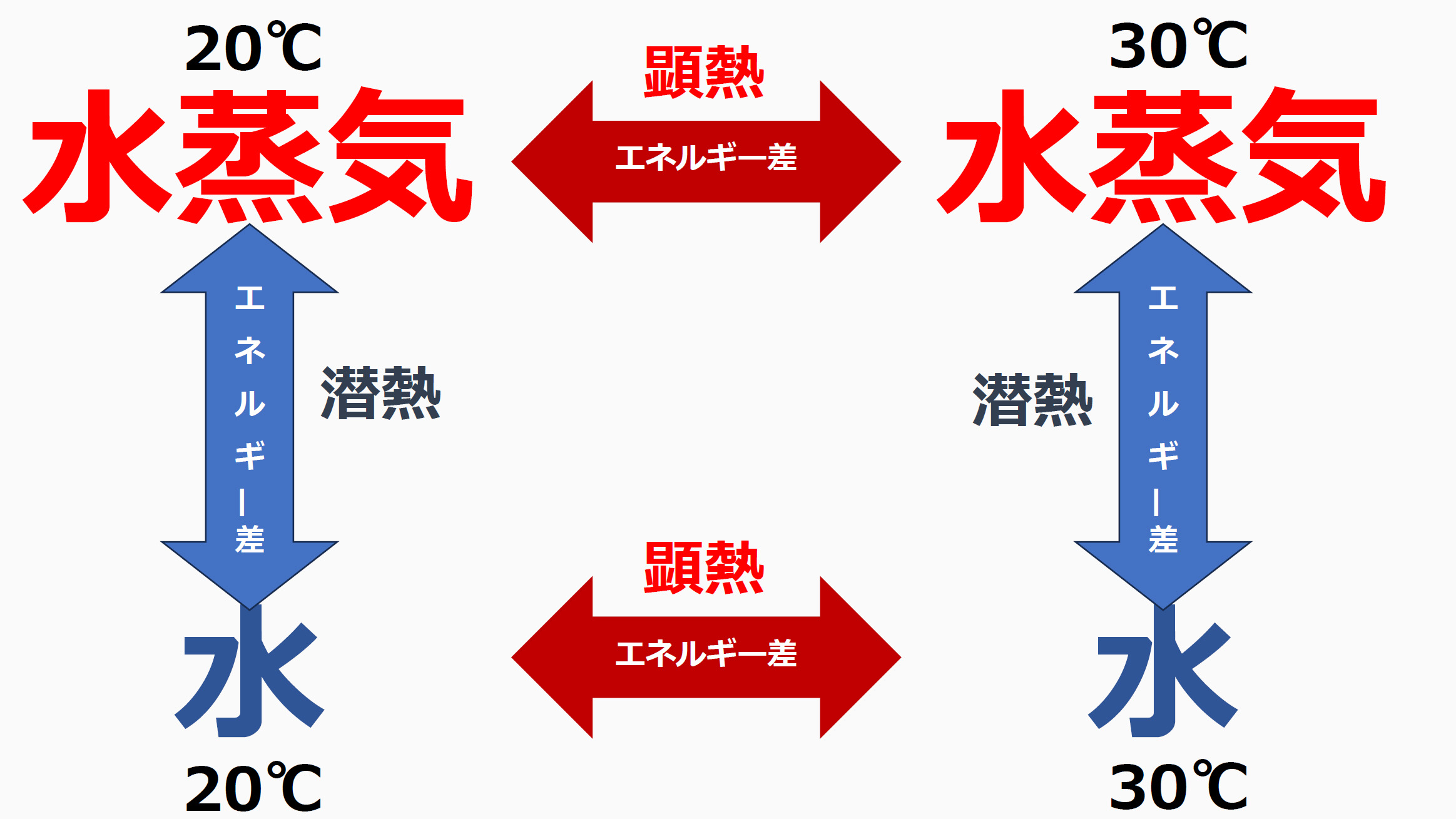

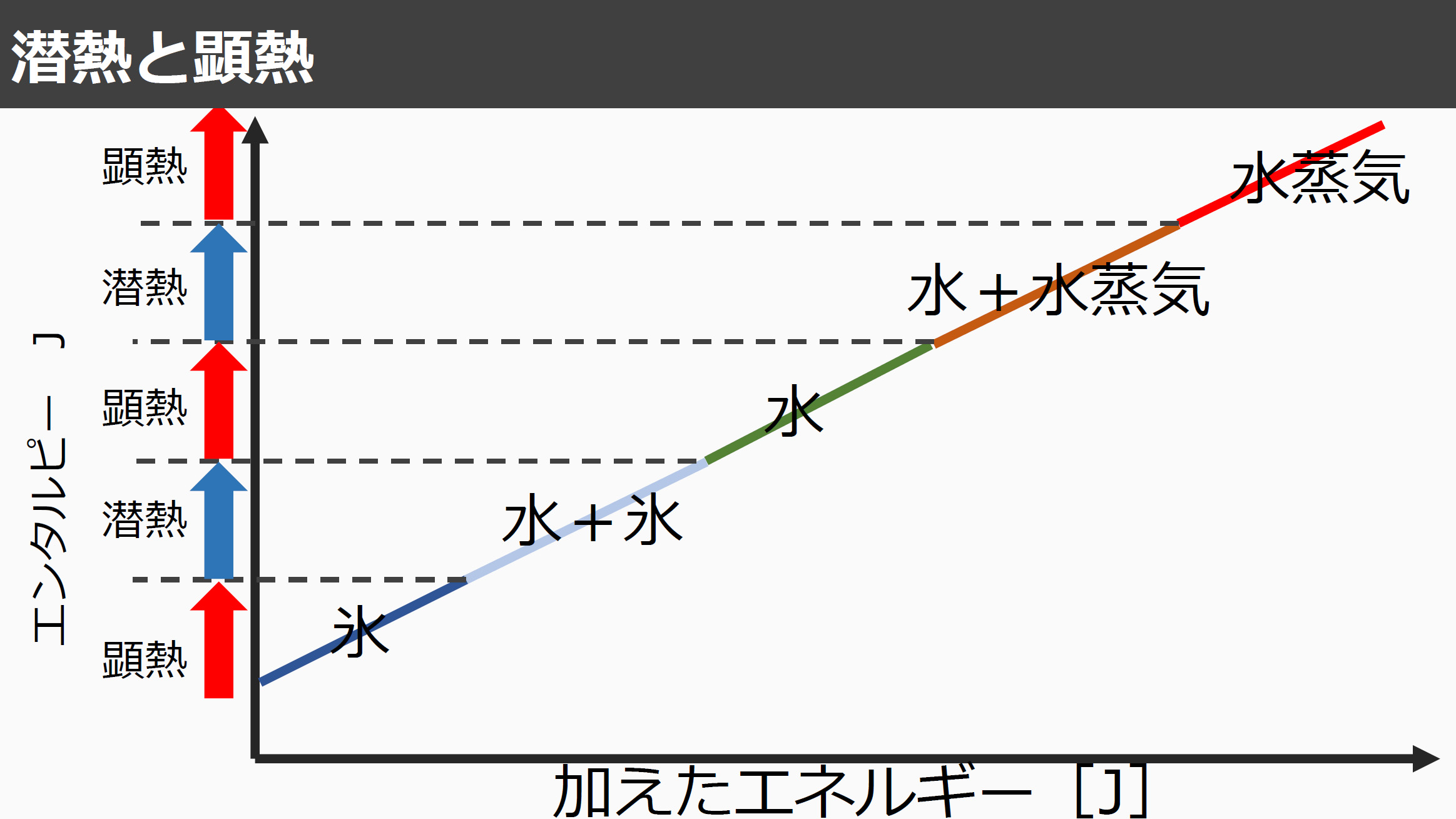

まず空気が持っているエネルギーには「顕熱(けんねつ)」と「潜熱(せんねつ)」の2つがあり、この両方を考える必要があります。

「水が20℃から30℃になりました」というのは顕熱です。

「20℃の水が20℃の水蒸気になりました」というのは潜熱です。

「水蒸気が20℃から30℃になりました」というのは顕熱です。

温度の変化が顕熱で、状態の変化が潜熱。ここを押さえておいてください。

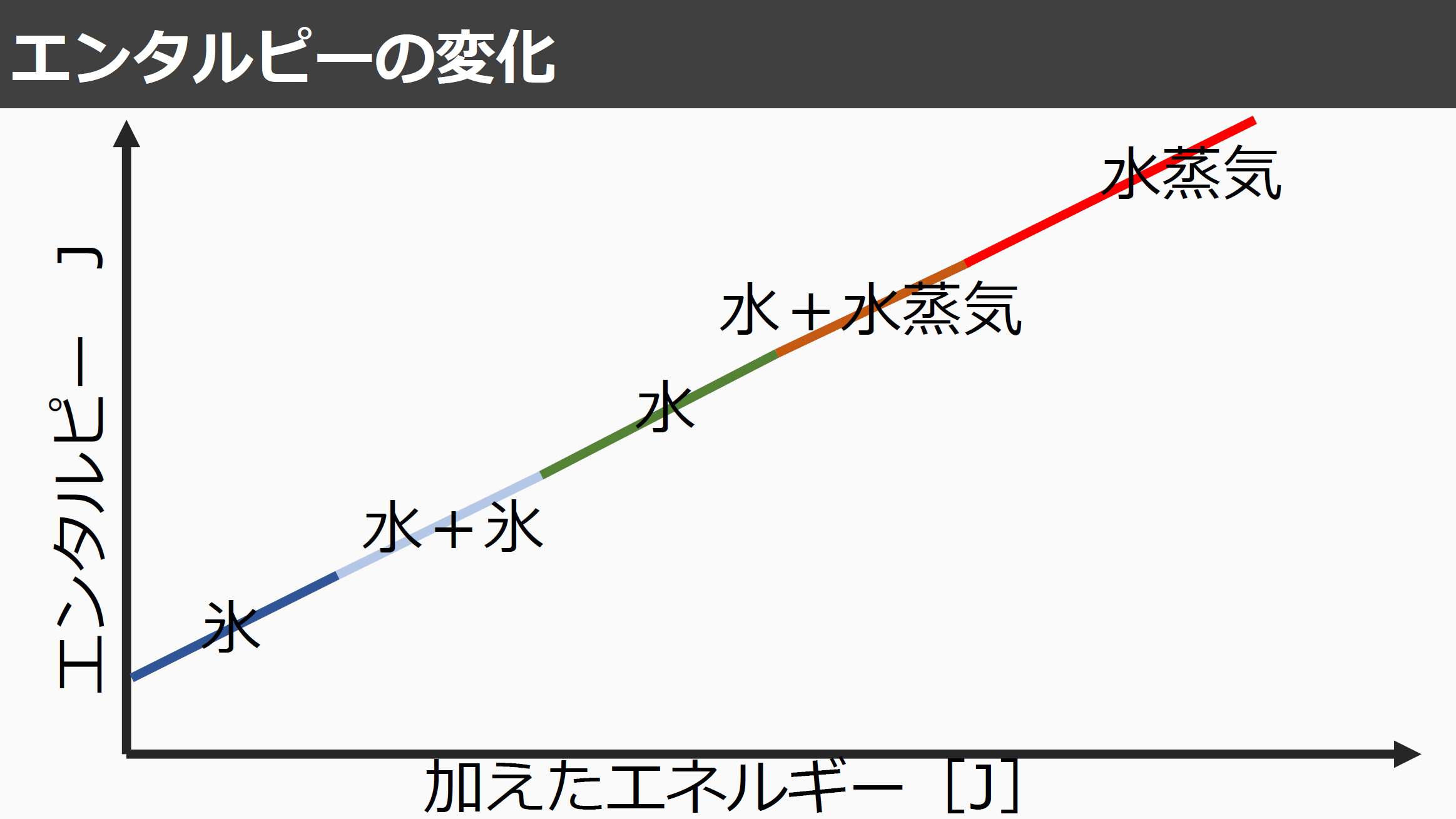

顕熱と潜熱を足したものを「内部エネルギー」。「エンタルピー」ともいいます。

また、顕熱と潜熱は同じエネルギーなので互換性があります。

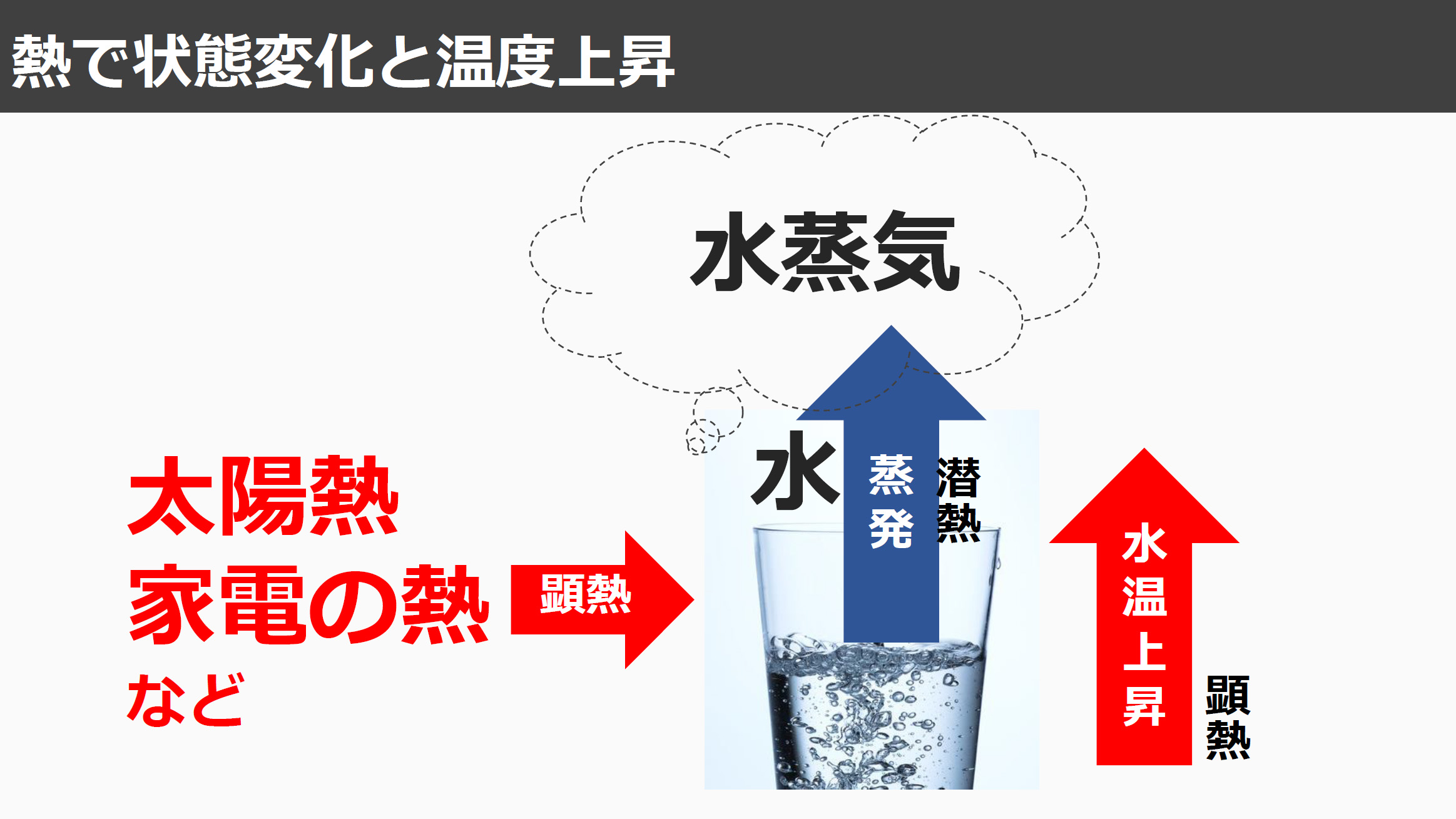

例えばコップに水が入っていて、そこに太陽熱が当たると水温が上昇するのは顕熱ですが、それ以外に蒸発して水蒸気になる。これは潜熱です。

顕熱は室温が持っているエネルギーで、内外の温度差、換気、漏気、人体発熱、テレビやパソコン、調理器具や照明器具、日射取得などが影響します。

一方、潜熱は内外湿度差、換気、漏気、人体発熱、加湿・除湿、浴室・水槽、部屋干しなどの影響を受けます。

潜熱は分子の活動エネルギー

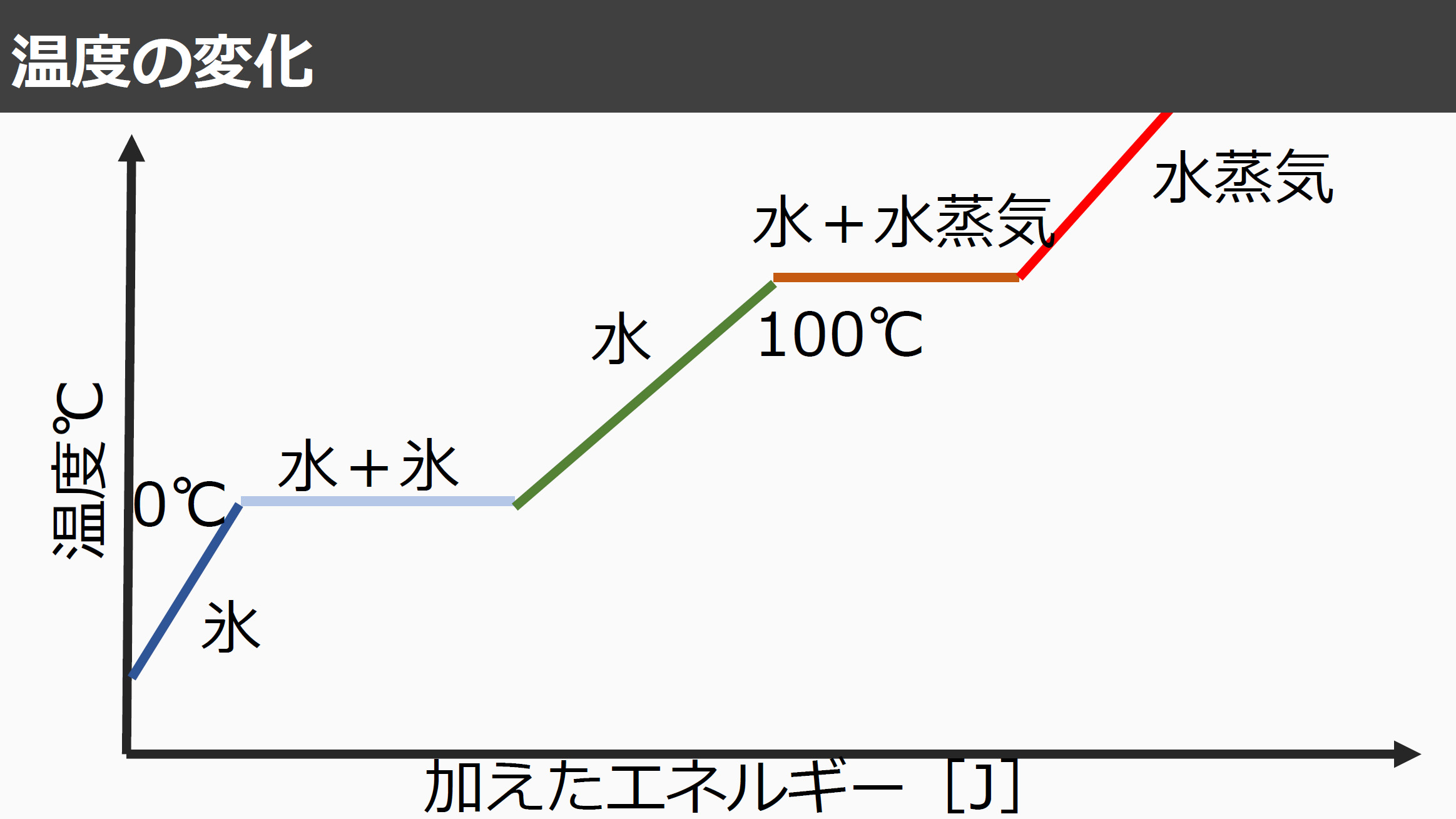

加えたエネルギーと温度の変化を見ていきましょう。

氷にエネルギーを与えると、やがて氷が溶けて水+氷の状態が続きます。

その状態はずっと0℃なんですね。

それが完全に水になると温度が上がっていきます。

水の状態で温度が上がっていって、100℃になるとそれ以上は上がらないですね。

そこからどんどん水蒸気に変わることにエネルギーが使われます。

そしてすべての水が蒸発すると、水蒸気の温度は100℃からどんどん上がっていきます。

これを温度ではなくエンタルピーの変化で見ていくと、水と氷が混じっている時も、水が水蒸気に変わっていく時もエンタルピーの値は増えていきます。

加えられたエネルギーが何に使われているかを見ていくと、氷の状態の時は顕熱、水と氷が混じっている時は潜熱、水の状態で温度が上がっていく時は顕熱、水と水蒸気が混在している状態では潜熱、水蒸気になると顕熱が使われています。

これは分子の活動エネルギーとして見ていくと理解できます。

水が固体の時は分子が動かない状態ですけど、エネルギーが加わると分子が動き出して液体になります。

さらにエネルギーが加わると気体になっていきます。

つまり、分子に対してエネルギーが行っているのが潜熱です。

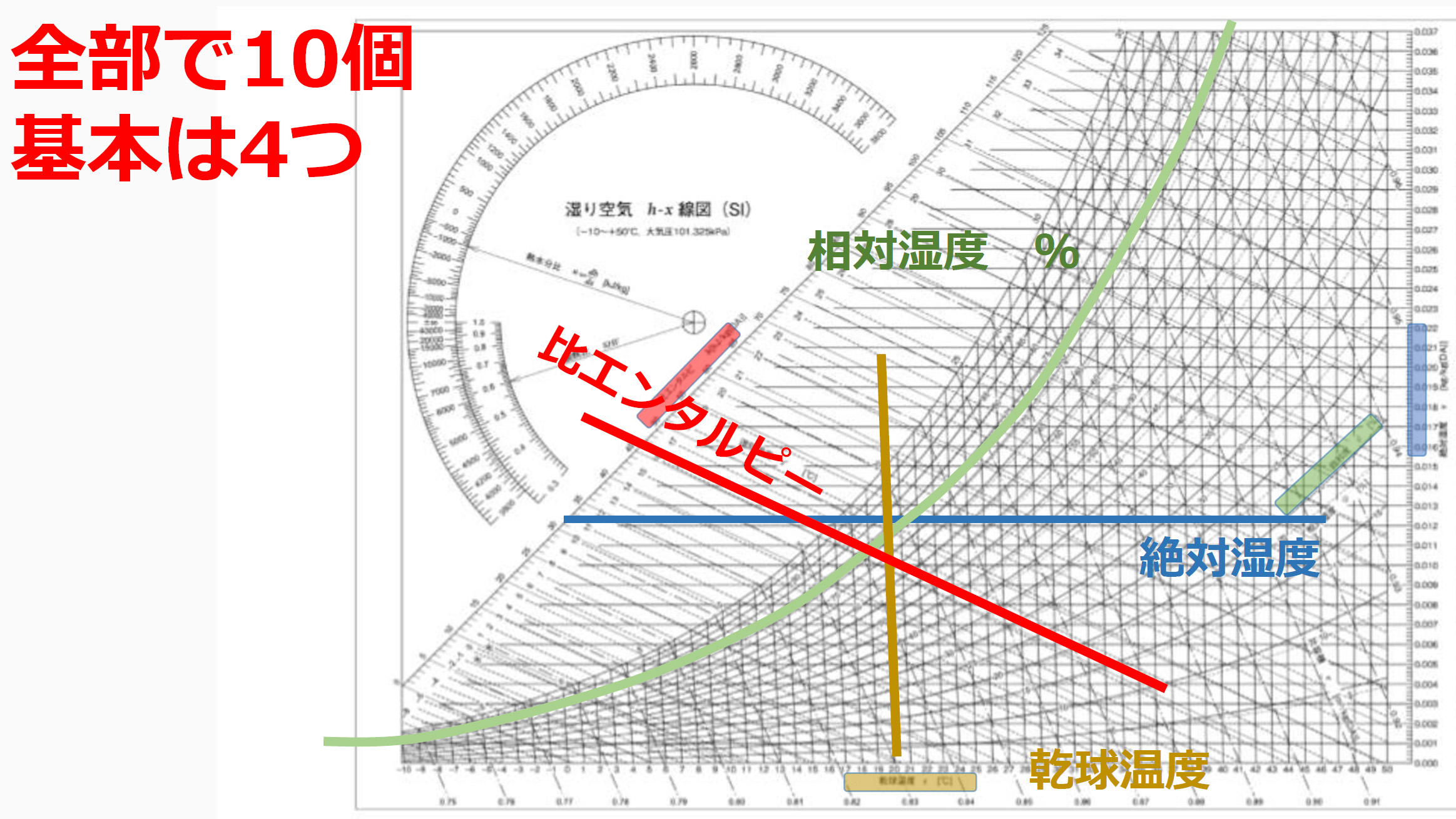

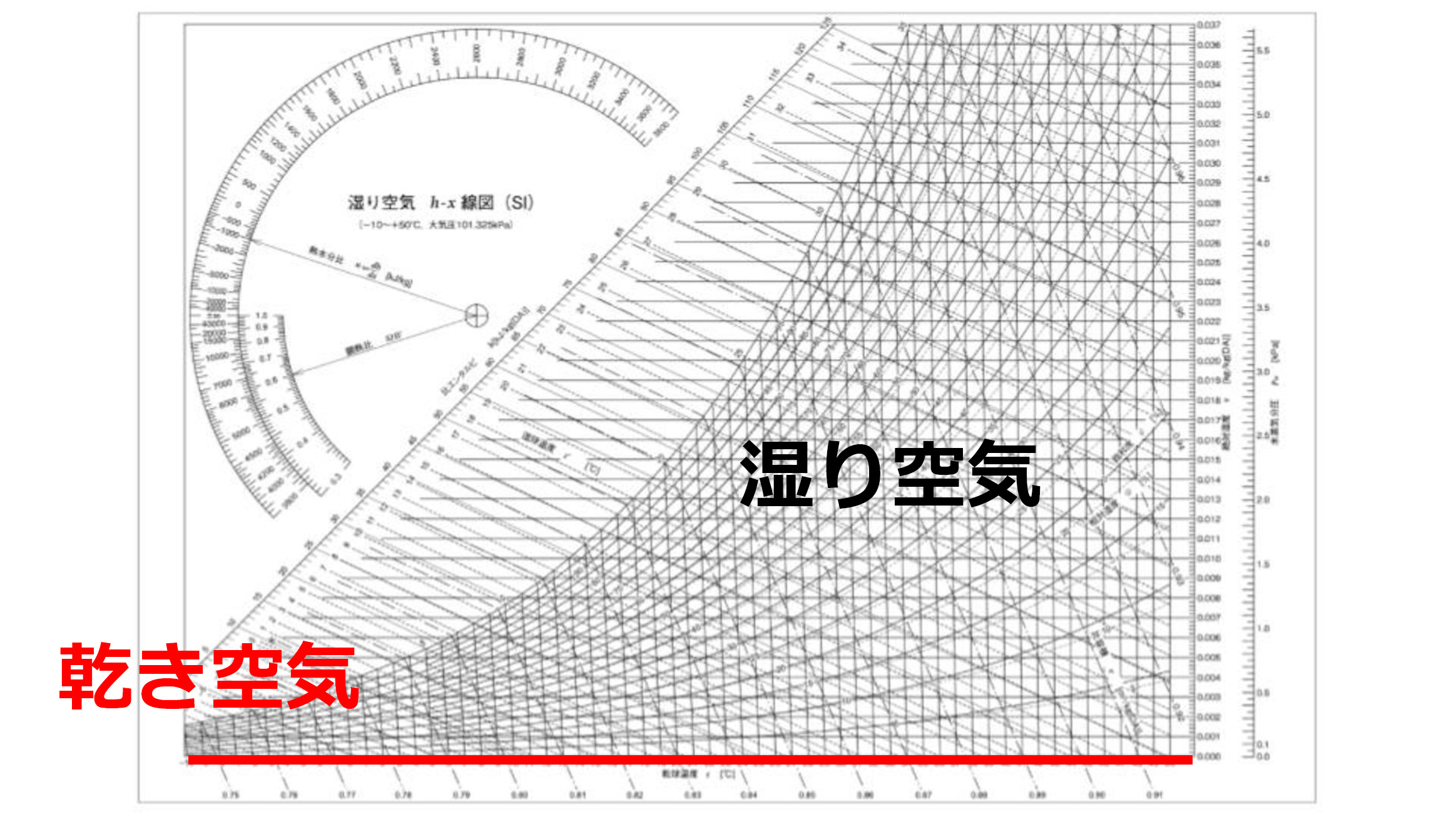

空気線図を読み解き、空気の状態を把握しよう

ここからは「空気線図」というものを使って考えていきます。

空気線図で読み取れる項目は全部で10個あるんですけど、基本となる4つを覚えていきましょう。

横の線が「絶対湿度」。1kgの乾燥した空気に何kgの水蒸気が含まれているかを現しています。

それに対して「相対湿度」があります。

先程からお話している「エンタルピー」はこの斜めのラインです。J(ジュール)で表わされますが、空気が持っているエネルギーが上がったり下がったりするのが見えます。

最後に縦の線が「乾球温度」。普通の温度計で計測される気温のことです。

以上の4つが空調を考える時に基本となる項目です。

この空気線図の一番下に描いた赤い線は「乾き空気」。空気中に水蒸気が全くない状態ですね。

一方、その上は水蒸気が含まれている状態なので「湿り空気」といいます。

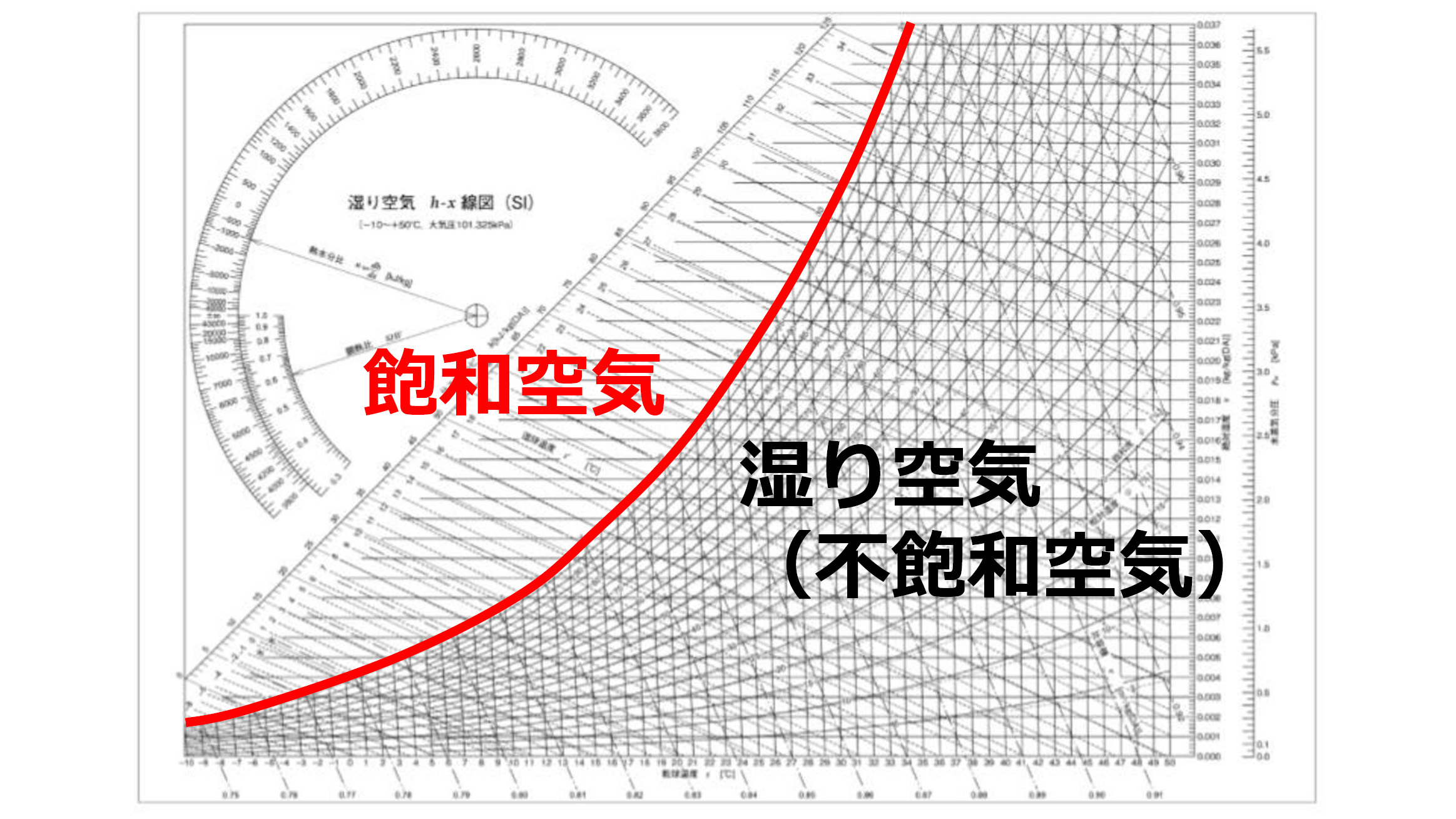

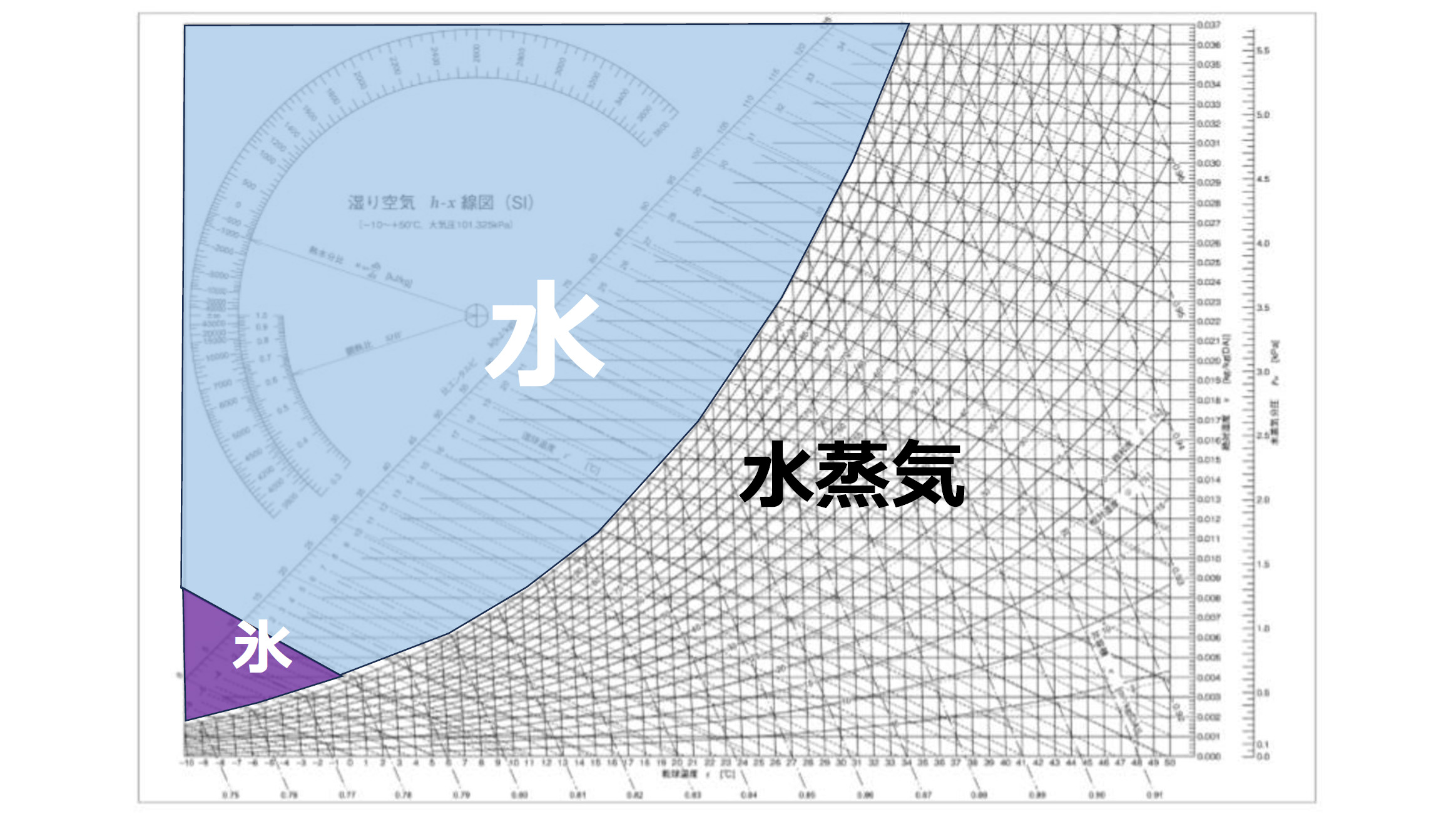

そして、次に「飽和空気」です。相対湿度が100%の状態なので、この赤い曲線よりも左に行ったら水になります。

そして左の紫色に塗っている場所は氷(固体)の状態。

その上の水色の部分は水(液体)の状態です。

洗濯物が乾く時、室温は下がる

ここで「相対湿度」についてご説明をしますね。

相対湿度とは飽和空気の水蒸気量を100%としたときの実際の水蒸気の割合です。ただし、100%の水蒸気量は温度によって変わります。

例えば、温度が20℃の時と80℃の時の相対湿度100%の水蒸気量はどれだけ違うでしょうか?

答えは、20℃では18mリットル、80℃では660mリットルにもなります。

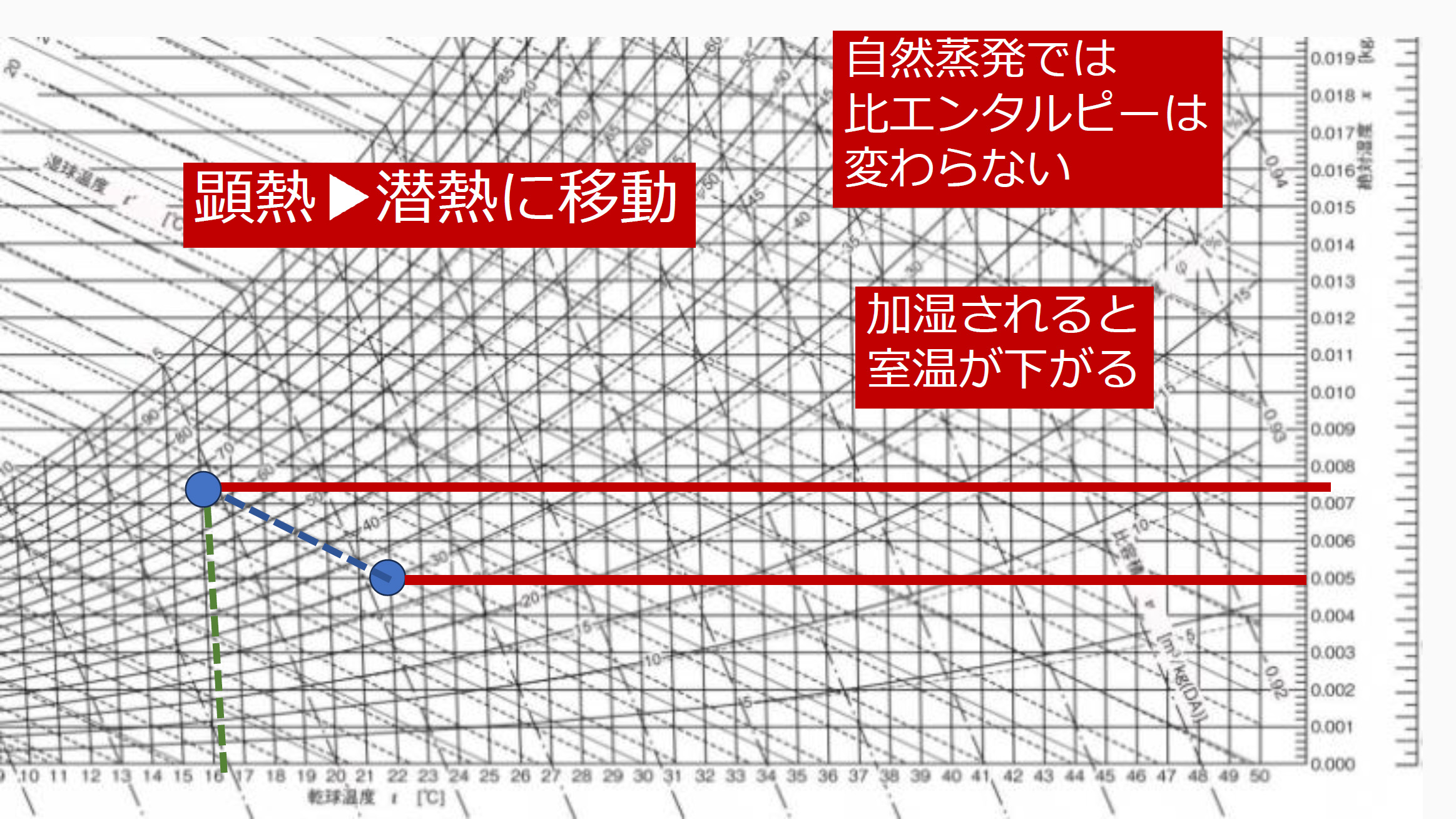

今度は洗濯物の影響を考えてみましょう。

22℃、相対湿度30%、100㎥の空間で室内干しをしたら洗濯物が0.30kg軽くなった。その時の室温は、上がる、下がる、変わらないのどれでしょうか?

答えは「下がる」です。

洗濯物が0.30kg軽くなったというのは、水が水蒸気になったということです。その際に、部屋の熱を奪い(顕熱)、状態変化(潜熱)を起こしています。空気は水蒸気を得た分だけ冷やされます。

その際の内部エネルギー(エンタルピー)はプラマイゼロです。

これを空気線図で見ていきましょう。

まず、室内の空気の単位を㎥からkgに変える必要があります。

0.83㎥の空気の重さが1kgなので、100㎥÷0.83㎥/kg=120.48kg

絶対湿度量の変化は、0.30kg÷120.48kg=0.00249≒2.5g/kg(DA)

となります。

空気線図で見ると、16℃、65%になります。

エネルギーが加わっていない自然蒸発では比エンタルピーは変わらないので、この破線のライン上に点が動きます。

右の目盛りを見ると絶対湿度が出ていますので、2.5g/kg増えたところに線を引き、比エンタルピーの破線との交点に点が移ります。

すると室温は16℃まで下がることが分かります。

ビールグラスが結露する時、ビールはぬるくなる

今度はこちらのビールの写真をご覧ください。

グラスが結露して水滴が付いていますね。

この時ビールはぬるくなるでしょうか、変わらないでしょうか、冷えるでしょうか?

答えは「ぬるくなる」です。

水蒸気が冷やされて、熱を奪われて水になってるんですね。その奪った熱がビールの中に入ってぬるくなります。

湿度が低いヨーロッパだと結露しないのでビールがぬるくなりにくいと言われています。

エアコンがどれだけ熱の処理をしているかを算出

あと、比熱(物質の温度を1℃上昇させるために必要な熱量)を考える時、「空気は0.34W/㎥Kで計算するといいよね?」と聞かれることがありますが、これは潜熱が含まれない顕熱だけの計算なので、エアコンの計算としてはちょっと難しいです。

そもそも、エアコンがどれくらいの熱を処理しているかは消費電力を見るだけでは分からないんですね。

そこで、エアコンの風速・湿度・温度を実測することで、エアコンがどれくらいの熱を処理しているかを調べます。

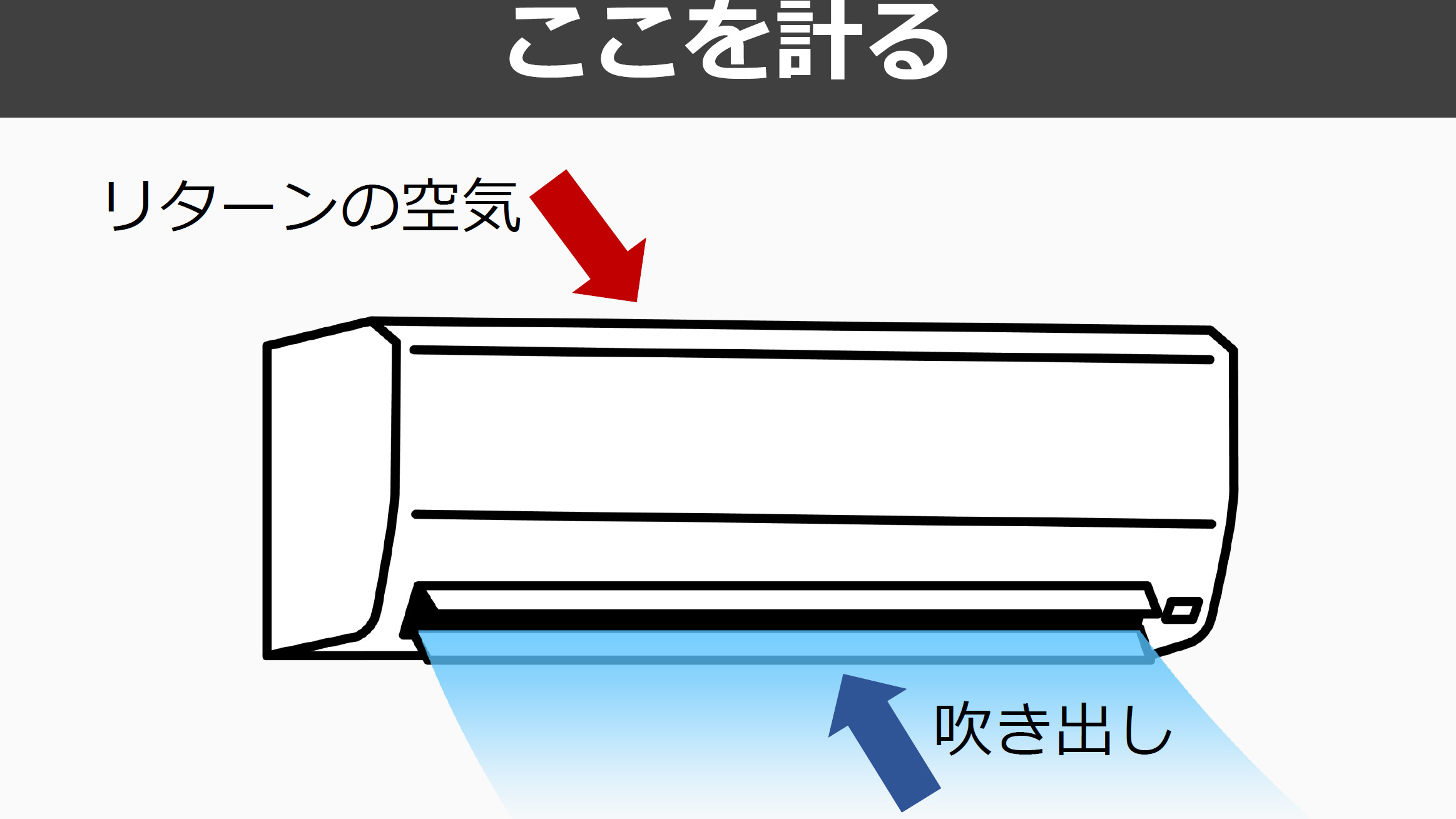

湿度・温度を測る場所は、リターンの空気と吹き出し口の2カ所です。

1時間あたりの風量は、風速計を使って吹き出し口の風速を測ることで計算できます。

例えば吹き出し口の面積が70cm×15cm、風速1.5m/sだとします。

そこに1時間(3600秒)をかけると567㎥くらいになります。

70cm×15cm × 1.5m/s ×3600s/h =567㎥/h

そして、リターンのところと吹き出し口の温度・湿度を測ります。

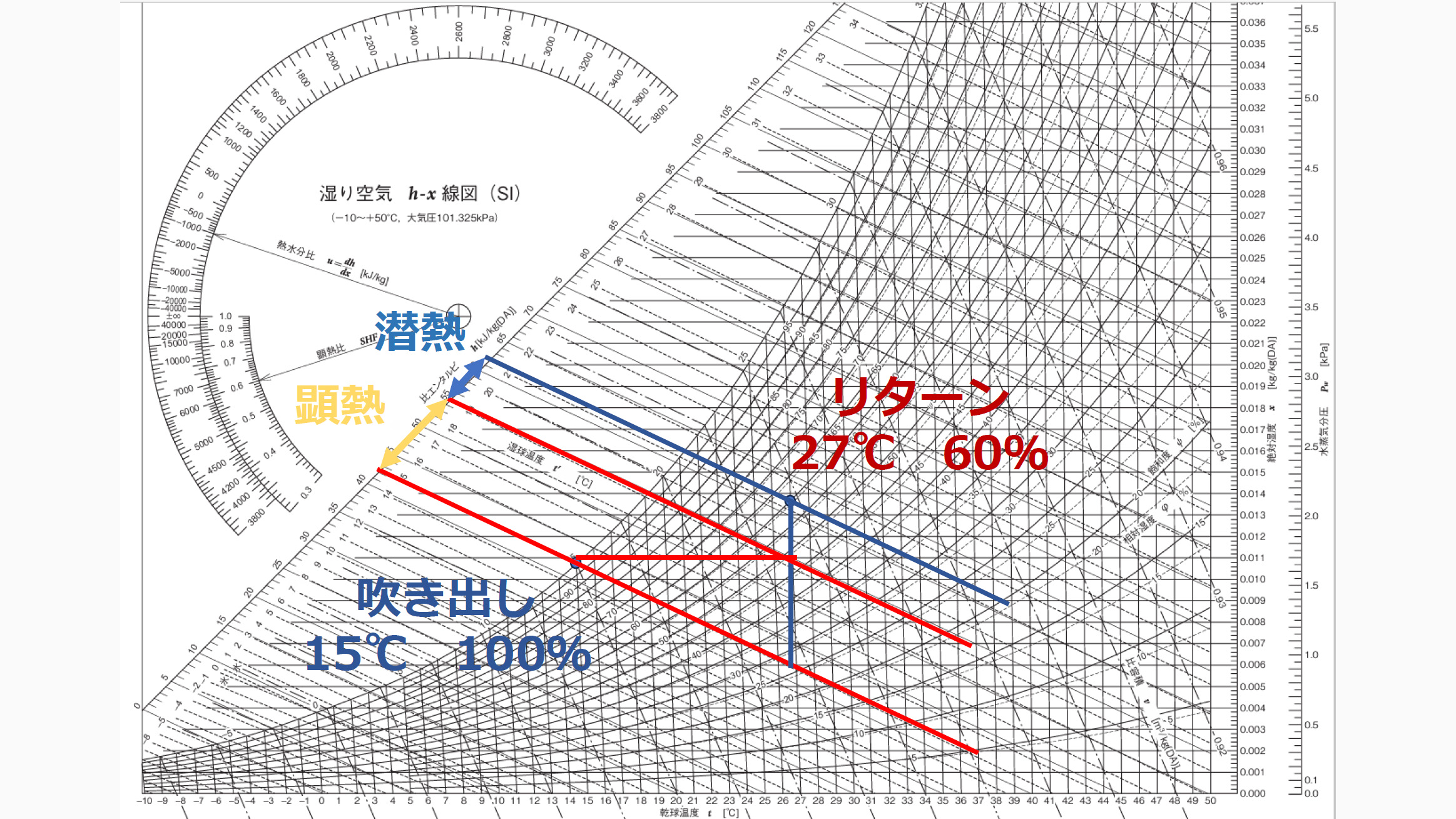

ここではリターン側が27℃、相対湿度60%。吹き出し口側が15℃、相対湿度100%だとします。

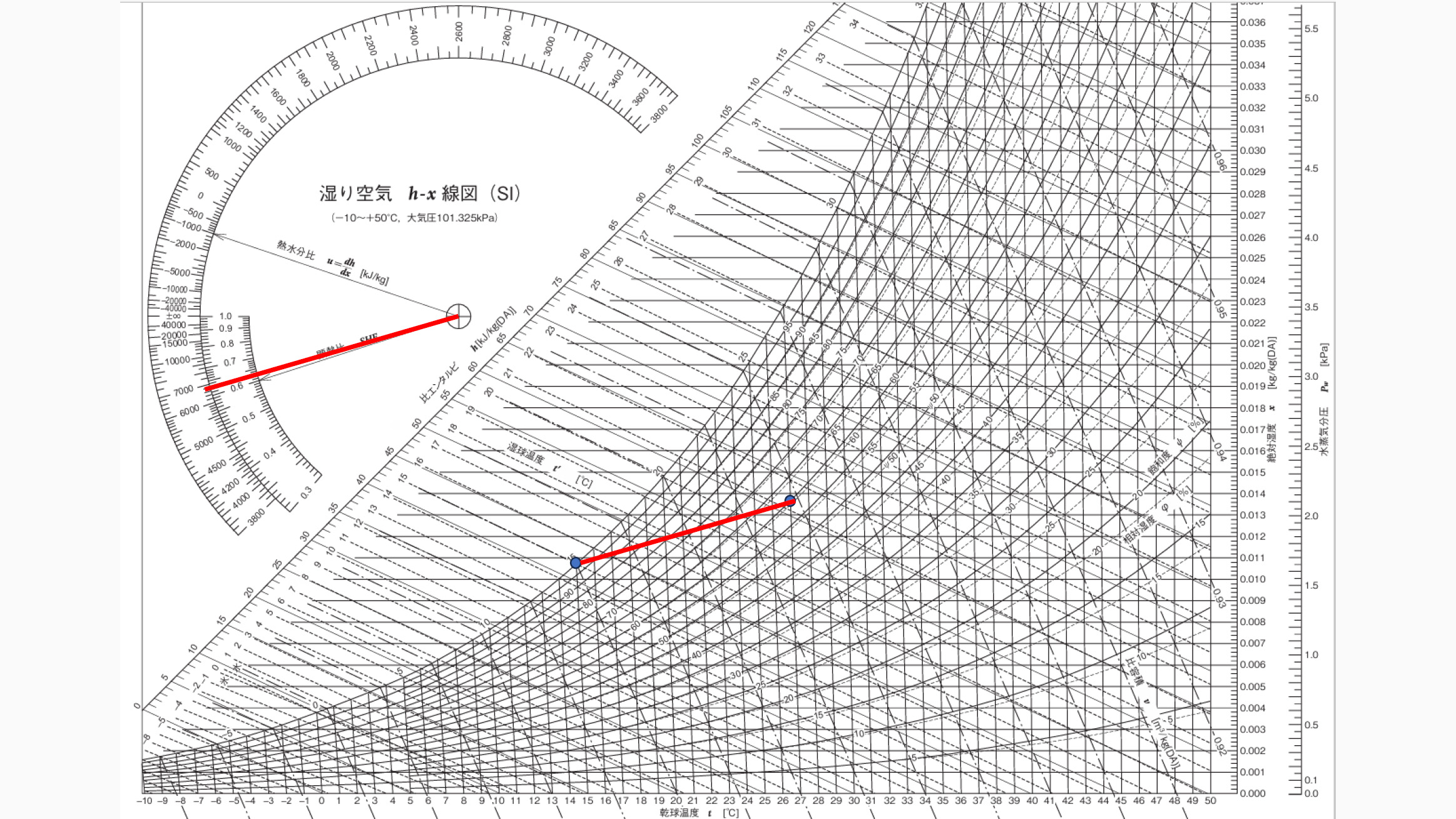

このリターン、吹き出し口それぞれの数字が示す点を空気線図に置いてみましょう。

そこからエンタルピーを示す斜めの線を引きます。

次にリターンの点から下に線を引き、吹き出し口の点から右に線を引きます。

その交点からエンタルピーの斜めの線を引くと、絶対湿度量が下がった分(潜熱)と室温が下がった分(顕熱)を出すことができます。

ここからエンタルピーの計算をしてみましょう。

全体で62kJ/kgから42kJ/kgに下がりましたので、エネルギーの差が20kJ/kgあることが分かります。

で、1時間の風量をkgに直しますので

567㎥/h÷0.83㎥/kg=683kg/h

となります。

そこに20kJをかけると、エアコンは1時間で13,660kJのエネルギーを使っていて、それをkWに変換すると、

13,660kJ÷3600kJ/kWh=3.8kW

となります。

この3.8kWがエアコンの冷房の最大負荷まで行っていたら、エアコンの能力が足りていない可能性がありますが、最大負荷まで行っていないのであれば、エアコンの能力は十分足りているということが分かります。

ちなみに前述の0.34だけで計算すると顕熱だけの計算になるので、

(27℃-15℃)×0.34W/㎥K×600㎥=2.3kW

となり、正しい数字を出すことができません。

また、エアコンの冷房が顕熱と潜熱にどれくらいの割合で使われていたかを計算すると、顕熱比65%という数字が出ますので、エアコンのエネルギーの65%が室温を下げることに使われ、残りの35%が除湿に使われたことが分かります。

これは計算をしなくても、リターンと吹き出し口の点を結ぶ線を引き、その角度のまま左上のところに持って行ってあげると顕熱比を出すことができます。

2024年新潟で最も暑かった日、エアコンはどれだけ除湿をしていたか?

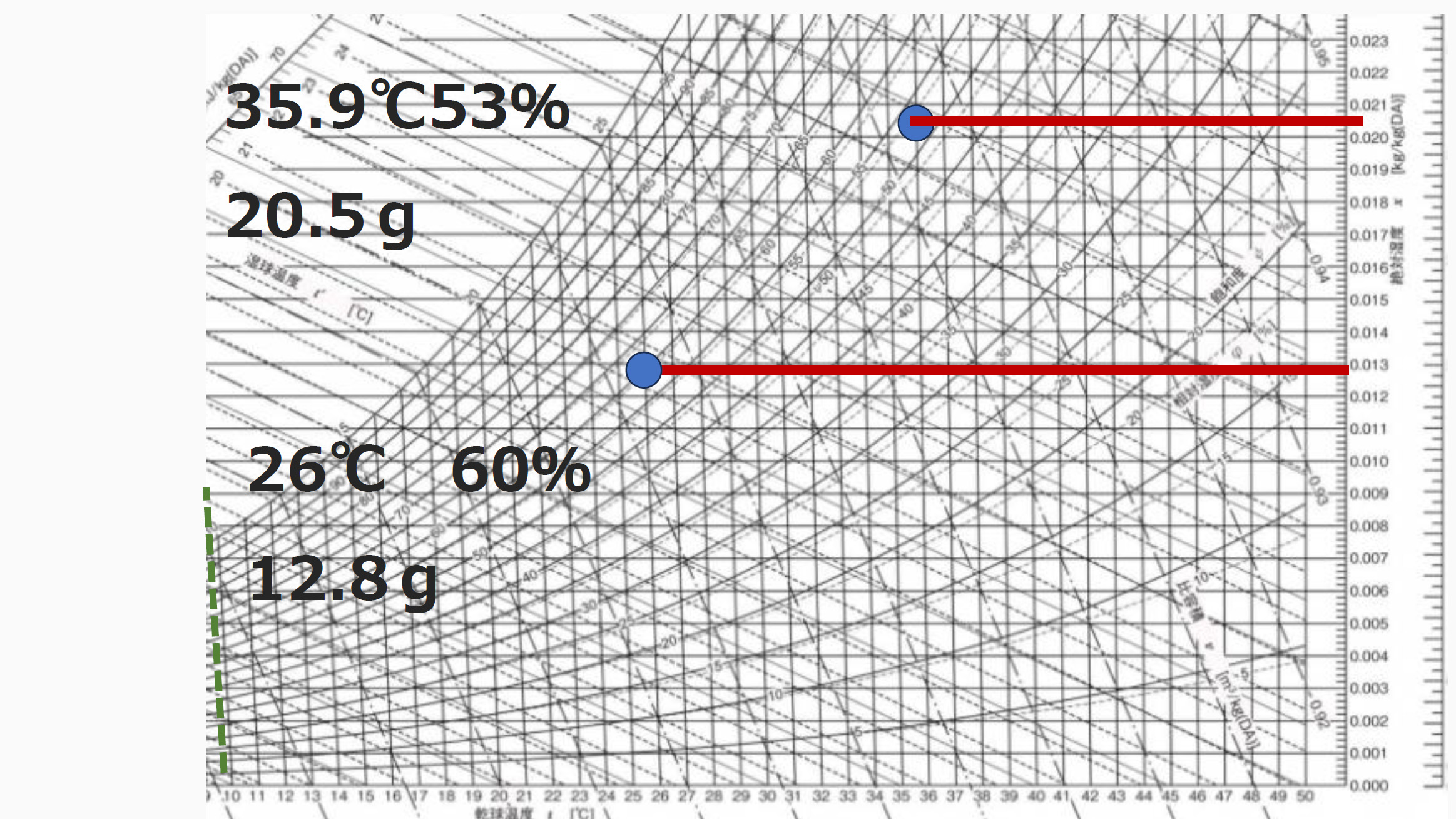

最後に、去年2024年の8月、新潟で最も暑かった8月12日の気温と湿度を見てみましょう。

気温35.9℃、湿度53%ですね。

これを26℃、60%にするにはどれだけ除湿をしたらいいでしょうか?

空気線図に点を置いてみるとこんな感じですね。

35.9℃、湿度53%の絶対湿度量は20.5g。

26℃、湿度60%の絶対湿度量は12.8gです。

延床面積30坪程度の家の場合の除湿量の計算ですが、

300㎥÷0.83㎥/kg=361kg(DA)

20.5g-12.8g=7.7g

361×7.7=2779g

となります。1時間あたり2.8リットルの除湿が必要になるんですね。だから、夏の暑い時というのはエアコンの室外機から水がドボドボと出ています。

あと、夏の全熱交換型換気のメリットは顕熱よりも潜熱にあります。

28℃、湿度60%を、26℃、湿度60%にするのに1日に必要な除湿量は57.6リットル。

潜熱交換率50%なら換気回数0.5回で14リットルくらいの除湿を助けてくれる計算になります。

冒頭で「測定をせずにエアコンのサイズを大きくしても意味がないことが多い」という話をしましたが、今日ご説明をした考え方や測定方法を使って、夏にエアコンがどれくらいの熱処理をしているかを調べてみてはいかがでしょうか。

今日の私の話は以上になります。ご清聴ありがとうございました。

今回の錦織さんによる空調計画の基礎講座は、住宅業界の実務者向けに開催されたもの。それゆえに後半の空気線図を用いた説明は少し難易度が高めになっています。

ですが、エアコンの冷房の仕組みや、顕熱・潜熱という概念は、一般の人も知っておくことで、冷房の運用をより上手にできるようになるかもしれません。

最近はスマホで一括表示できる温湿度計が普及しています。

家のさまざまな場所の温度と湿度をチェックした上で、適切なエアコンの設定温度や風量を選び、空気が行き渡りにくいところにサーキュレーターを配置することで、より快適な住環境をつくり出せるようになるはずです。

まだ残暑が続くこの季節、この機会に冷房についてじっくり考えてみてはいかがでしょうか?

セミナー講師/株式会社オリズム代表 錦織修さん

記事/Daily Lives Niigata 鈴木亮平

鈴木 亮平

最新記事 by 鈴木 亮平 (全て見る)

- 創業9年目、無垢フローリング専門店・アンドウッド。定番から異端まで、新たな4種のフローリング。 - 2026年2月4日

- 【SUITE HOMES】SE構法で叶えた、22坪の敷地に立つ3階建てガレージハウス - 2025年10月3日

- 【オーガニックスタジオ新潟】木のマンションリノベ第2弾は、音・質感・空調にこだわった上質空間 - 2025年9月26日