鈴木 亮平

最新記事 by 鈴木 亮平 (全て見る)

- 創業9年目、無垢フローリング専門店・アンドウッド。定番から異端まで、新たな4種のフローリング。 - 2026年2月4日

- 【SUITE HOMES】SE構法で叶えた、22坪の敷地に立つ3階建てガレージハウス - 2025年10月3日

- 【オーガニックスタジオ新潟】木のマンションリノベ第2弾は、音・質感・空調にこだわった上質空間 - 2025年9月26日

2025年4月初旬、新潟市西区大野町に完成した三角屋根の家。

こちらは、Daily Lives Niigataでも度々紹介している、株式会社新潟家守舎の代表、小林紘大さんの自邸です。

小林さんが登場する過去の記事はこちら。

小林紘大さんは、1987年生まれの37歳。新潟市西区大野町で生まれ、新潟大学工学部建設学科を卒業後に、新潟市内の工務店2社で現場管理と設計、営業の経験を積みました。

その後2019年に「コウダイ企画室」という屋号で独立し、2021年に法人化して株式会社新潟家守舎を設立。自らが住宅の設計をするのではなく、「地域工務店の家づくりをUPDATE!」をモットーに、地域の工務店のコンサルティングを行ったり、まちづくりや場づくりといった活動を行っています。

また、新潟市エコハウス推進チームの代表として、行政と連携しながらエコハウスの普及促進も行っています。

そんな小林さんが建てた自邸。一体どんなコンセプトでつくられているのでしょうか?詳しくお話を聞いてみました。

街並みと調和する切妻屋根の家を計画

鈴木 紘大さん、今日はよろしくお願いします。これまで紘大さんはグリーンホームズという賃貸住宅で楽しく暮らしていて「賃貸派」というイメージがあったので、家を建てたのは意外でした。

小林さん グリーンホームズは素晴らしい賃貸で、8年間過ごしてきました。そこでは後悔がないくらい十分にやり切った感があります。

一方、僕は工務店勤務時代で7年くらい。独立してからもずっと注文住宅に携わり、累計200軒以上の家づくりに関わってきました。その中で「自分の暮らしを実現できるのは注文住宅しかない」と感じていましたし、その素晴らしさを自ら体験して伝えていきたいと思い、家を建てることにしました。

鈴木 自分自身で注文住宅を体験し、それを伝えたいというのが動機になっていたんですね。今回家を建てた敷地や周辺環境について教えてもらえますか?

小林さん ここは僕の実家の2軒隣で、大野町商店街の中にある46.5坪の敷地です。元々僕の曾祖父の家が立っていた土地を受け継いで、今回新しく家を建てました。

家を建てるにあたり、改めてこの地域の歴史を調べると、昔は切妻屋根の長屋が並んでいたことが分かりました。

まず、その街並みを意識して、「切妻屋根で妻入り(妻側を入口にする建て方)」の建物にしようと考えました。

それから、すぐそばに信濃川が流れていて景色がいいので、川辺の景色を2階から眺められる家にしようと思いました。ただ、河川区域かつ市街化調整区域でもあったので、申請には苦労しましたが…。

最初に屋根、次に構造の順番で計画

鈴木 歴史を調べた上で、その地域に似合う佇まいの家を目指したというのは、まちづくりにも関わっている紘大さんらしいですね。今回の家づくりのコンセプトを教えてもらえますか?

小林さん 僕がお客様の家づくりに携わる時はいつも、お客様の要望とは別に建築のテーマを考えて提案するようにしています。今回僕の家においては3つのテーマを設けています。

1つ目が「エコハウスの実験」ですね。

僕は新潟市エコハウス推進チームの代表もしているので、工事の過程も含めて公開することにしたんです。例えばコストと性能のバランスをどう考えるかなど、実験しながらいろいろな人に共有を行うことにしました。

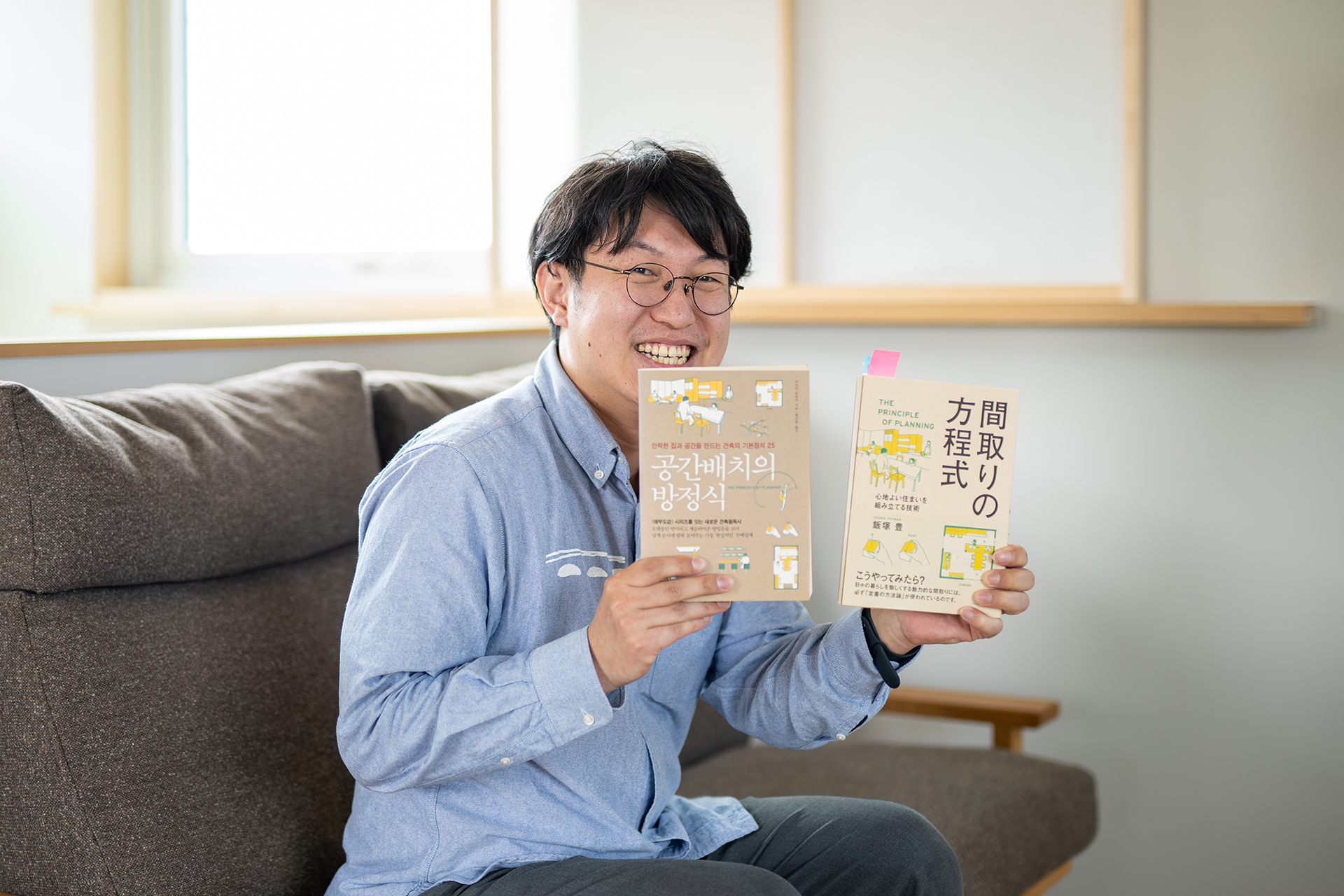

2つ目のテーマは「合理的な設計」です。飯塚豊さんの著書『間取りの方程式』の考え方通りに設計を行っていて、構造とか全部含めて、方程式を解くように設計を行いました。

3つ目のテーマは、「作り込みすぎない」です。自邸だからといって、個性とか作風とか感情とかを出さずシンプルにつくることを強く意識しました。

鈴木 建築のプロの自邸というと、感情が強く入るイメージがありましたが、すごく冷静な家づくりだったんですね。飯塚豊さんの『間取りの方程式』を参考にしたというお話、詳しく聞かせて頂けますか?

小林さん 飯塚さんの考え方で「屋根は間取りより先に考える」というのがあって、この家の設計も屋根から考えています。先ほど話したように、「切妻屋根で妻入りにすること」を決めていて、さらに太陽光発電を載せることにしました。

太陽光発電パネルに積もった雪は滑って落雪するので、敷地内に雪を落とす場所を設けています。あえて軒を出さないようにしているのは、落雪を考えてのことですね。落雪しやすくするために5寸勾配にしています。

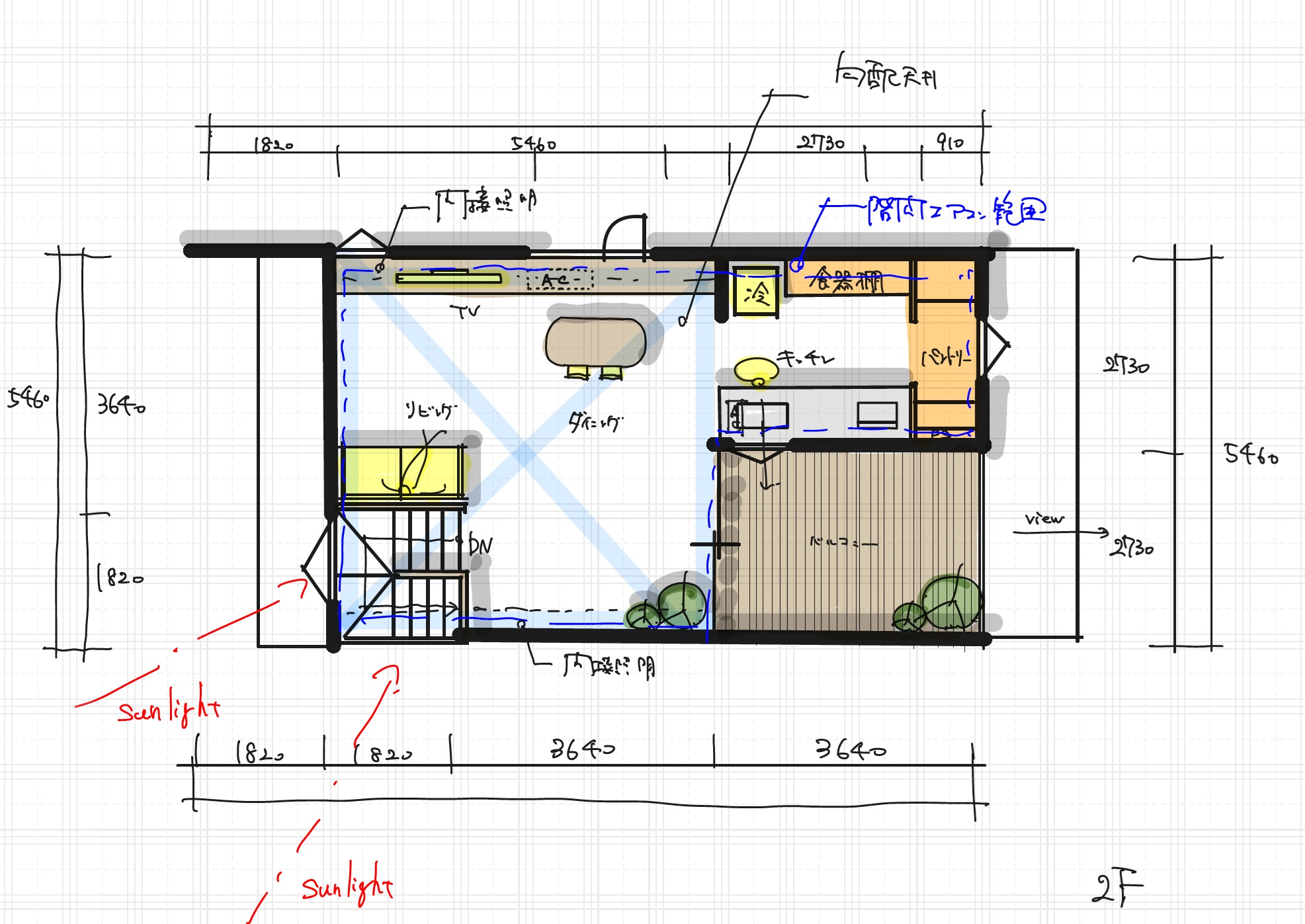

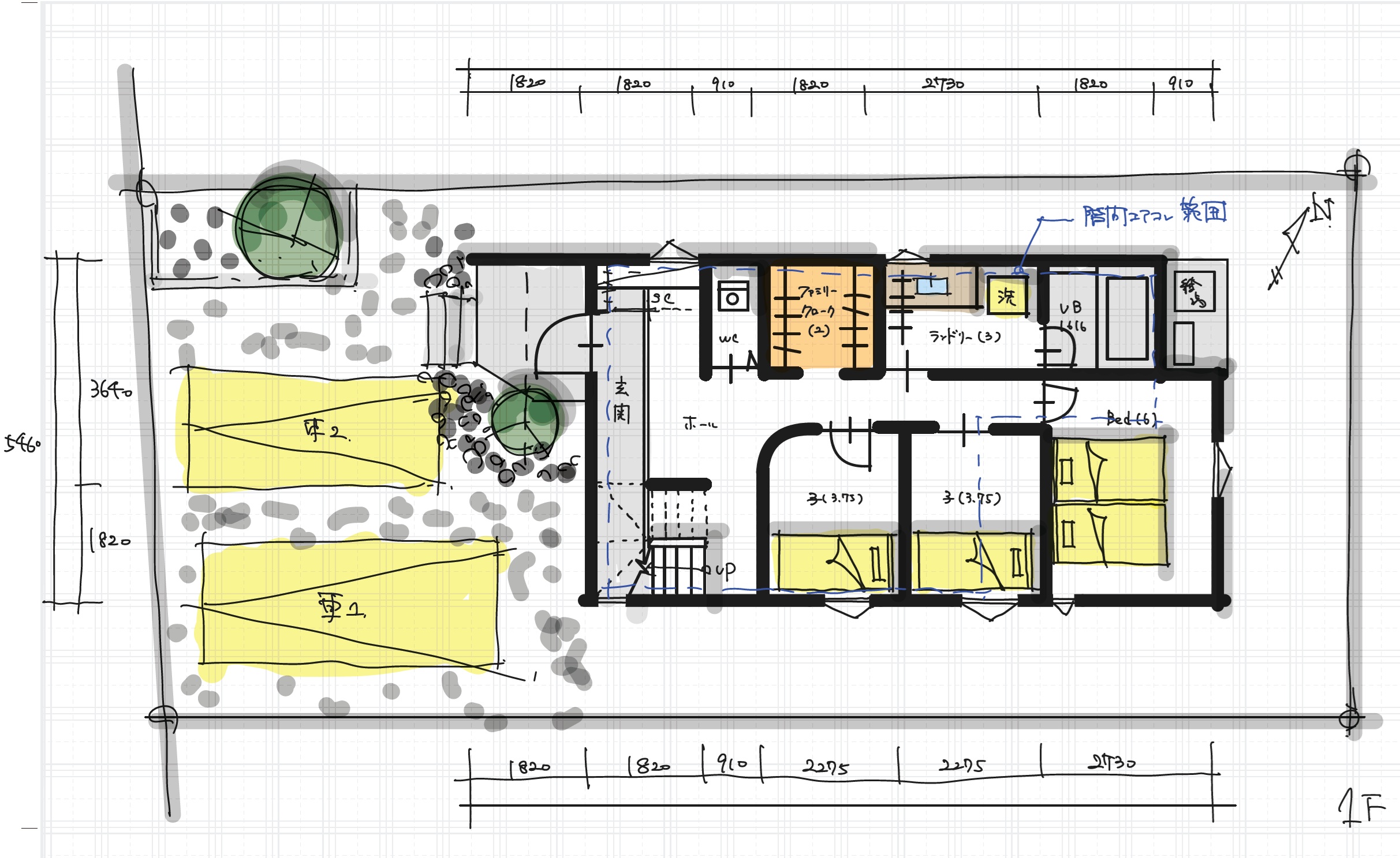

屋根形状が決まったら、次に構造を考えました。最もスタンダードとも言われる「3間×5間」を基本として、1間半(約2.7m)または2間(約3.6m)グリッドを構成しています。そして、先に柱の位置を決めて、整った構造躯体をつくった上で平面を検討しています。

2階リビングにすることもあらかじめ決めていたので、自ずと1階には個室や水回りなどの小さい空間がつくられます。そうすると、1階には耐力壁がたくさんできますので、2階に大空間をつくりやすくなるんです。ちなみに耐震等級は最高等級の3を確保できています。

また、上下の柱や耐力壁ラインを一致させるなど、構造のルールを守るようにしています。キッチンの空間が一般的な幅よりも455mm広い2,730mmになっているのは、構造を間取りよりも優先させているからなんです。

光を抑えた1階と、開放感あふれる2階

鈴木 とてもロジカルですし、優先順位が明確ですよね。シンプルなフォルムにすることで得られるメリットがよく分かります。構造の次に平面を考えたんですか?

小林さん 平面の前に立面を検討しました。正面の外壁の上部はジョリパット、下部は杉板張りという構成です。それ以外の場所にはガルバリウム鋼板を張りました。

サンプル的な要素も欲しかったので、外壁の種類はあえて多めにしています。

ポーチ部分の庇には鉄骨を使って薄く作っているのもポイントですね。

鈴木 正面は塗り壁と木でやわらかい印象ですが、側面と裏側は金属でパキッとしていて全然違う印象です。経年変化の違いを検証していくのも面白そうですね。

小林さん ここまでで屋根、構造、立面を考えてきて、その後に平面を検討しました。まず、2階はなるべく間仕切りを少なくすることを心掛けていて、建具を1枚も使っていません。

鈴木 2階全体が大きなワンルームになっています。バルコニーも広いですね。

小林さん 2階リビングはグランドレベルでの外との接点がなくなりがちなので、中間領域として6畳のバルコニーをつくりました。あえて広めにすることで開放感も出ますし、使い方の自由度も高まります。植物を置く場所としてもいいですしね。

上部にスクエア窓を設けているので、そこから光が入ったり、雨が入ったり、雪が降ったり、四季を感じられるのもポイントです。

鈴木 ここから川辺の景色がちょうどきれいに見えますし、今日はスクエア窓から青空もきれいに見えますね。次に1階の平面について教えて頂けますか?

小林さん 1階は、4人家族が同時に靴を履いたり、何か作業がしやすいように玄関を横に広くしています。友達や親戚が集まる時にも出入りがしやすい広さです。

それから1階の天井高は2,100mm、建具の高さは1,800mmと低めに抑えています。窓の数も絞って少し暗めにしていて、2階に上がった時にギャップを感じられるように計画しました。

鈴木 玄関に入るとすぐ目の前にある、アールがついた板張りの壁に目が行きますね。デザインも素敵ですが、これによってコーナー部が広くなり、スムーズに行き来ができそうです。カーペット敷きの寝室や、角にアールが付いた個室も特徴がありますね。

建築資材ロス削減に貢献できる建材選び

鈴木 内装については、どんなことにこだわりましたか?

小林さん 内装はシンプルにすることを意識していて、壁は少しグレーがかったビニルクロスを使っています。ちなみにこのクロスは、建築資材ロスの削減を目標に余剰資材を回収して販売するHUB&STOCK(ハブ・アンド・ストック)さんから購入したものなんですよ。

年間何十万トンという建材が廃棄されている現状があり、少しでも建築資材ロスの削減に貢献したいと思っていたので、自分の家を建てる時にはHUB&STOCKさんから資材を買おうと決めていました。ちなみに生産が終了した品番というだけで、品質には問題がありません。

鈴木 HUB&STOCKさんは創業時にWEBの記事を見つけて、僕もその取り組みに興味を持っていました。このクロスのようにベーシックなものであれば、旧品番でも全然問題なさそうです。そういう選択肢が当たり前のものになっていくといいですよね。

小林さん あとは、やわらかい雰囲気も出したくて、階段のところの窓には障子を使っています。木の部分はラワンやツガなど素材を厳選し、主張しないように仕上げています。

それから、照明器具をなるべく目立たないようにしたくて、両方の壁に設けた間接照明のやわらかい光で空間を包むように計画しました。

鈴木 たしかに照明がほとんど目に付かないですよね。天井はペンダントライトが1つ吊り下がっているだけなので、とてもすっきりとしています。この2階リビングは北側の壁に沿ってベンチが造作されているだけなので、家具の配置の自由度も高いですよね。

小林さん そうですね。ダイニングテーブルを別の場所に持って行ってもいいし、模様替えがしやすい空間です。バルコニーの手前のスペースに机を置いてスタディーコーナーにもできますし、そこにソファを置いてもいいと思います。

あと、床はアンドウッドさんのドライペイント仕上げの幅広オークを採用しました。

鈴木 オークの特徴である強めの木目や黄色味が抑えられているのが面白いですね。

小林さん 床のキャラクターが強く出ず、あまり主張しないのがいいなと思いました。でもよく見ると「おお~」っとなるような感じがあり、そこが好きです。

UA値0.28の外皮性能に、「階間エアコン」による全館暖房

鈴木 次にこの家の断熱計画について教えてもらえますか?

小林さん 断熱の仕様ですが、床は高性能グラスウール105mm、壁は高性能グラスウール105mm+ネオマフォーム50mmを付加断熱しています。屋根はセルロースファイバー300mm、窓はトリプルガラスの樹脂サッシです。UA値は0.28ですね。

気密性能に関しては中間時の測定でC値0.4、完成時でC値0.29となっています。

鈴木 UA値はHEAT20G2の基準値0.34(※新潟市が含まれる5地域の場合)を軽々と上回る高い性能ですね。建物形状がシンプルなので、気密も取りやすかったでしょうか?

小林さん ほぼ長方形の総二階で入隅(いりすみ)もほとんどないので、気密が取りやすかったと思いますし、施工もしやすかったのではないかと思います。

ちなみに施工には大型パネル工法を採用しました。これも実験的な意味を込めてですね。間柱やサッシ、付加断熱まで工場であらかじめセットしてもらったパネルを現場で組み立てる施工法です。

12月上旬に上棟し、その3週間後には外部の工事が終わっていたので、晴れの日が少ない新潟の冬は特に採用のメリットが大きいと感じました。大型パネル工法にすることでコストは上がりますが、上棟後の雨仕舞が早くでき、工期も短縮できます。今後エンドユーザーの方に、大型パネル工法のメリットを伝えていきたいですね。

鈴木 大型パネル工法は大工不足の解決や施工精度の安定化など、さまざまなメリットが注目されていますよね。冷暖房など空調計画はどのようにしていますか?

小林さん 冬場は1階と2階の間に設置したエアコンで暖房をする「階間エアコン」を採用しています。夏の冷房は1階と2階に設置した壁掛けエアコンを使用します。エアコンの数は合計3台ですね。

鈴木 「階間エアコン」は比較的新しい考え方の暖房計画だと思いますが、2階リビングに適しているんですよね。

小林さん そうですね。2階リビングでは暖房方式に悩むところですが、足元から暖められる階間エアコンは一つの解だと思っています。冬は階間エアコン1台で全館を暖房する予定ですが、実際に暮らしてみて快適性を確認してみようと思います。

鈴木 換気は第1種でしょうか?

小林さん はい、熱交換型の第1種換気を入れています。ローヤル電機さんのSE200RSですね。第1種換気を使うことで換気時の熱損失を抑えられるだけでなく、湿度コントロールもできます。

HEAT20G1以上(新潟市の場合はUA値0.48以下)の断熱性能の場合、それ以上に省エネ性や快適性を高めるなら、付加断熱よりもまずは第1種換気を採用するのが良いと考えています。

家づくりの過程を重視するプロセスエコノミー

小林さん あと、今回の家づくりで大事にしたことに「プロセスエコノミー」があります。

鈴木 プロセスエコノミーって聞きなれない言葉ですが、どういう概念ですか?

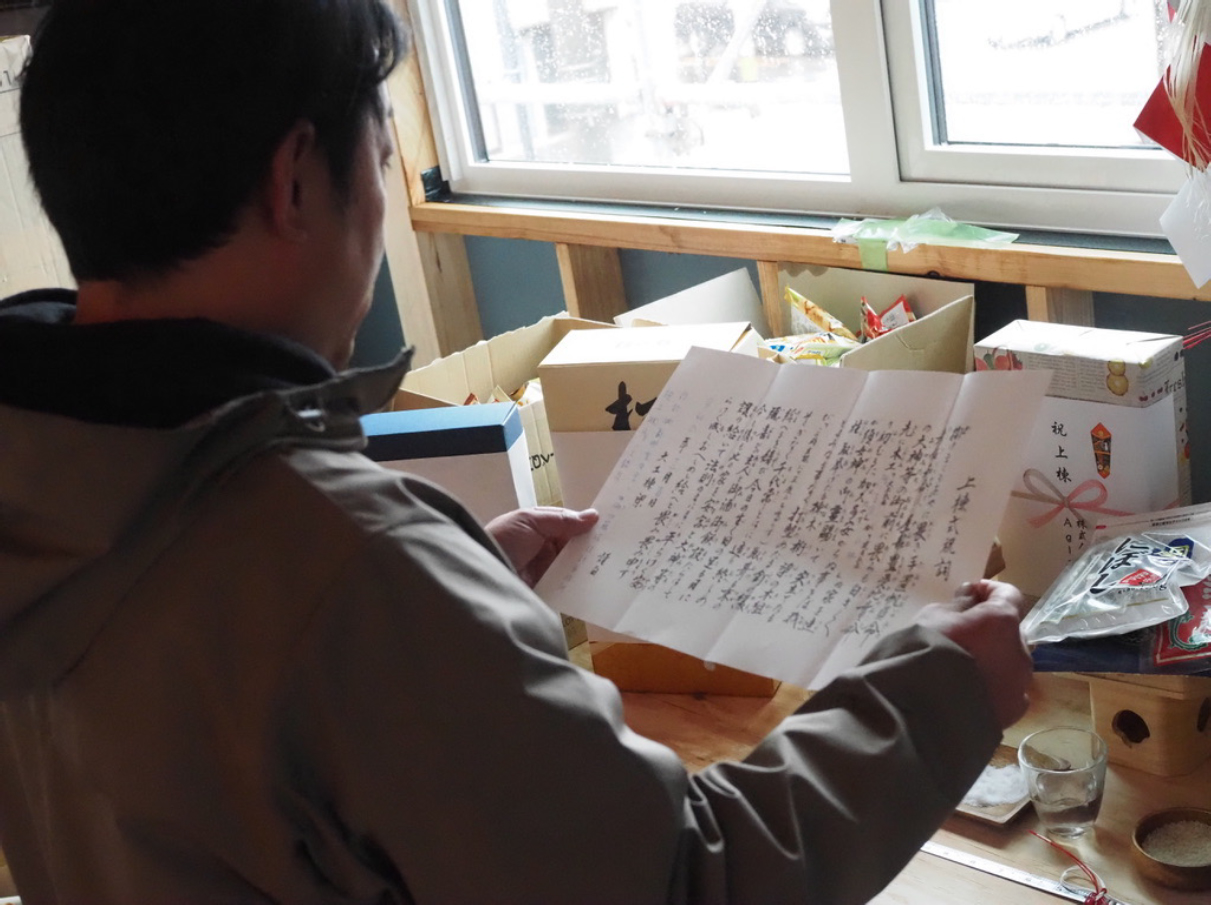

小林さん 建物が完成するまでの“プロセスそのもの”を価値として捉え、発信・共有していく考え方や取り組みのことです。作っている途中経過にこそファンや共感が生まれるという思想ですね。例えば、今の便利な時代においても、現場での体験は大事だと思っているので、上棟式では祝詞(のりと)を挙げてもらって、Ag-工務店さんと一緒に餅まきをしました。

餅まきをしたことで近所のみなさんにご挨拶をする機会になりましたし、いい思い出になりました。

LINEやZOOMなどで打ち合わせができるからこそ、こういうウェットな交流は価値があるんじゃないかと思っています。家づくりの期間は長いので、工務店側としても、プロセスの満足度を上げていくことが重要になると思います。

あとは、構造見学会や今やっている完成見学会など、オープンハウスを何度もやっていて、累計で170人以上の方に家を見て頂き、実験結果を報告できました。住宅業界の人にもたくさん見て頂けたので、自邸を通じて地域工務店のアップデートに貢献できていたらうれしいなと思います。

自分なりのエコハウスの答えは、G2.5程度の断熱性能

鈴木 では最後に、自邸が完成してみての感想を聞かせてもらえますか?

小林さん 振り返ると、改めてロジックというか方程式を解くような家づくりになったと感じています。そして、それを考えていくのが楽しかったですね。

難しかったのは、自分の感情などの変数をどう置くか?ということで、アイデアはたくさんあるけど、それを抑制するようにしていました。

鈴木 それは例えば「あまり合理的じゃないけどやってみたいこと」みたいな感じですか?

小林さん そうですね。バイオエタノールストーブを置くとか、バルコニーにサウナを置くとか。やってみたいなと思いましたけど、そういうのを抑制しました(笑)。

なので、感情を載せずにドライにつくり上げた感じです。自分の家をつくったというよりも、この敷地に合う建物をつくったという感じ。

鈴木 普遍性のある建物をつくったとも言えそうですね。将来売ることを考えて設計したわけではないと思いますが、仮に将来売りに出したとしたら、他の人にもうまくはまりそうな感じがします。

小林さん 再販性は高いかもしれないですね。あと、僕なりのエコハウスの答えが見つかったように思います。コストと性能のバランスを考えると、今回のG2.5くらい(新潟市ではUA値0.28前後)の断熱性能が、他の人にも薦めやすい一番いいグレードなのかなと。

鈴木 コストと性能のバランス。これは僕も非常に興味があるテーマです。ぜひ今度、高性能住宅を手掛ける他の方とトークセッションを繰り広げてほしいです。

小林さん いいですね。今回自邸の建築を通していろいろな気づきが得られたので、「エコハウスの未来」というテーマで議論してみたいです。

大学を卒業後、工務店で経験を積み、独立した今も注文住宅に携わっている小林紘大さん。新潟市エコハウス推進チームの代表も務めており、今回の自邸プロジェクトは、コストバランスの最適化を目指したエコハウスの実験にもなっています。

「地域工務店の家づくりをUPDATE!」を掲げる小林さんは、これからこの家で暮らしながら、快適性や省エネ性能を分析・考察し、発信していくのでしょう。

これから住宅はどのように進化をしていくべきなのか?新たな知見の共有を楽しみにしたいと思います!

小林紘大さん自邸

新潟市西区大野町

延床面積 104.13㎡(31.50坪)※バルコニー3.0坪を含む

竣工年月 2025年3月

UA値=0.28(HEAT20G2)

耐震等級3(許容応力度計算)

基本設計 株式会社新潟家守舎(小林紘大さん)

実施設計 株式会社加藤淳設計事務所

施工 株式会社Ag-工務店

(写真・文/Daily Lives Niigata 鈴木亮平)

鈴木 亮平

最新記事 by 鈴木 亮平 (全て見る)

- 創業9年目、無垢フローリング専門店・アンドウッド。定番から異端まで、新たな4種のフローリング。 - 2026年2月4日

- 【SUITE HOMES】SE構法で叶えた、22坪の敷地に立つ3階建てガレージハウス - 2025年10月3日

- 【オーガニックスタジオ新潟】木のマンションリノベ第2弾は、音・質感・空調にこだわった上質空間 - 2025年9月26日